▲「小さなコケ展~ゼニゴケとタマちゃん」DM。

4月23日に行われた東京・水元公園での「はじめてのコケ観察会」も、GW初日の「KOBEコケ展」での講演会も

おかげさまでどうにか無事に終わり、ホッとひといき。しかし、これからもうひと仕事控えているので、まだまだ気が抜けない。

「はじめてのコケ観察会」では、20代から最年長は93歳(!)のご婦人までと、幅広い層にご参加いただき(男女比は半々くらい)、

そのうち何人かとはコケつれづれな話もできて、とても楽しいひとときを持つことができた。

なかでもその93歳のご婦人は車椅子に乗り、息子さんに伴われてお越しくださったのだが、

観察地のポイント、ポイントでは立ち上がってルーペでしっかりコケを観察されていたのが印象的だった。

しかもわざわざご自宅の庭に生えているコケも2種類ほど持ち込まれ、とても熱心な方のよう。

観察会がお開きになったあと、いつからコケに興味を?と尋ねると、

「実は最近のことなんですよ。以前は私、わりと色々な所へよく出歩いていたんです。

でもこんなふうに車椅子に乗らなくちゃならないくらい動けなくなって、家にいることが多くなってね。

それで家の中から窓越しに庭を眺めていて、ふと目についたのがコケ。むしろ動けてたときは全然興味がなかったんですけどね。

いまは庭のいろんな所にいろんなのが生えているのが、とても気になっちゃって」

とのこと。

人それぞれ与えられた人生の時間や、肉体、環境はいつだって不平等なものだけど、

純粋でまっすぐな「好奇心」は誰にもなににも邪魔されることなく、

平等に与えられたものなのだと改めて気づかされた瞬間でだった。

▲みんなで観察した水元公園内の樹木。たくさんのアーバンモスがついていた

▲近づいてみると・・・カラヤスデゴケ(苔類)の花()が咲いているのがわかるだろうか?

▲さらにアップ。ほら、このとおり!

【ここからは告知です】

さて、最近のコケテラリウム人気の火付け役といっても過言ではない「道草」さんが、

「小さなコケ展~ゼニゴケとタマちゃん~」という愉快な(そして謎な?!)タイトルのイベントを大阪で開かれます。

そして開催期間2日間のうち、初日28日(土)夕方のトークイベントでは、道草さんと一緒に私もコケトークをさせていただきます。

現在、予約受付中です。ご興味がありましたら、ぜひ足をお運びくださいませ。

----- 小さなコケ展 ~ゼニゴケとタマちゃん~の詳細 (以下、引用)------------------------------------------

道端や庭の片隅に、ふと気がつくとコケがいる。

日常の何気ない存在である小さなコケの魅力を、可愛らしいタマゴケと嫌われ者のゼニゴケを比較しながら探ります。

それぞれのコケをイメージした陶芸作品や書籍の展示、キャラクターイラスト、コケのDNAから生まれた音楽など、

普通のコケ展にはない内容となっています。小さなコケの魅力を発見しに来て下さい。

【場所】スペースふうら

大阪府大阪市東成区深江北3丁目4-11

【主催】メンアットワーク/道草

【会期】2016年5月28・29日 11:00~17:00

イベント①【苔テラリウムワークショップ】(講師:道草 石河英作)

小さなガラス容器に色々なコケや石を使って、小さなコケだけの景色を作るワークショップ。

身近なコケの楽しさや、育て方についても詳しくお話しいたします。

・日時:5/28と5/29の14:00~15:30 ←※29日はすでに満席です。2016.5.13時点

・定員:各回8名

・参加費:4,000円

イベント②【苔トークイベント】

「コケはともだち」の著者であり、数々のコケ観察会を企画している藤井久子さんと、

苔テラリウムをはじめ、育てて楽しむコケ作品を世に送り出している道草 石河英作によるトークイベントです。

観察するコケの魅力 ・ 育てるコケの魅力について、コケとふれ合いながらお楽しみいただきます。

・日時:5/28 17:00~19:00

・参加費:500円(コケ土産付)

・定員:40名

●ワークショップ、トークイベントのお問合せ・お申込みは、「予約フォーム」で→☆

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ちなみに、ゼニゴケは呼び捨てで、

タマちゃんことタマゴケは「ちゃん」づけなわけだが、

これはコケ好きたちのあいだでは当然の常識。

というのもゼニゴケは庭にはびこり他の植物が生える隙を与えないため「庭の嫌われ者」と呼ばれ、

一方、タマゴケは丸っこいフォルムとそこから伸びる目玉おやじのような胞子体が「キモかわいい」と人気で、

「コケ界のアイドル」と称されるほど、広くコケ好きたちに支持されているからなのである。

▲ゼニゴケ

▲タマゴケ

▲この目玉部分がインパクトがあってとくに人気

しかしなんと!今回のイベントを主催される道草さんは、

タマゴケを通例どおりに「タマちゃん」と呼びながらも、

じつは大のゼニゴケ好きという奇特な方。

なのにゼニゴケは呼び捨てなのはどうしてか。

それはおそらく、カップルがつき合いたての頃は、彼氏が彼女を「○○○ちゃん」と呼んでいるのだが、

仲が深まって一線越えちゃうと、いつのまにやら呼び捨てになっている、そのテのパターンかと思われる。 ←※あくまで個人の推測です。

だって、道草さんのゼニゴケへの愛たるや、ちょっと想像以上のものなのである。

たとえば、ご自分でゼニゴケのコケテラリウムや苔盆栽を作っておられることはもちろん(これだって巷では珍しいはず)、

専門家に頼んで、ゼニゴケのための曲をつくってもらったり、ゼニゴケキャラクターを作ってもらったりと、

ありとあらゆる手を使ってゼニゴケの普及とイメージアップに日夜全力を注ぎ、

もはやその姿は「ゼニゴケ応援隊長」然としたありさまなのである(ほかの隊員はどこにいるんだって話もありますが・・・)。

今回も、お越しいただくと漏れなく道草さんのゼニゴケ愛に触れられることはもちろん、レアなコケ体験ができることは間違いないでしょう。

▲衝撃的にかわいすぎるゼニゴケキャラクター

繰り返しになりますが、トークイベント、ワークショップのお問合せ・お申込みはこちらで。→ ☆

きっと楽しいイベントになると思いますので、お待ちしております。

【お知らせ】5月28(土)・29(日)日: 小さなコケ展 ~ゼニゴケとタマちゃん~ in 大阪

充実のオカモス関東のコケ観察会

▲ヤマトフタマタゴケ/Metzgeria lindbergii (2016年5月・東京西部 沢沿いの樹幹にて)

気がついたら6月に入ってしまっていたが、遅まきながら5月の振り返り。

5月は、ゴールデンウィークの「KOBEコケ展」に始まり、岡山コケの会関東支部の観察会に参加するために上京、

そして最終週の週末は道草さんの「小さなコケ展」のイベントに参加と、じつに内容みっちり、充実した1か月だった。

5月21日(土)に行われた岡山コケの会関東支部のコケ観察会には、約2年半ぶりの参加だった。

関西に引っ越してから、まさか飛行機に乗ってまで関東の観察会に参加することになろうとは。

交通費だってバカにならない、今月は仕事の締切もそこそこある。

しかし無理をおしてでも参加することにしたのは、なんといっても講師陣が豪華だったから。

蘚類にとても詳しく「歩くコケ図鑑」との異名もあるKさん、苔類の研究者のFさん、

そして元コケ写真家で現在は「糞土師(ふんどし)」のIさんがまさかのコケ界にカムバック!

こんな3人が揃う観察会なんて、もう次の皆既月食くらいまでないんじゃないかと思えるくらい稀有なこと(たぶん)。

こりゃなんとしても行かねばなるまいと、前日から上京し、鼻息を荒げて土曜の朝8時の中央線に飛び乗ったわけである。

乗車して5分後、茨城県から来られたコケ友Yさん(といっても人生の大先輩)とバッタリ遭遇。

久々にお会いできた喜びを噛みしめつつ、近況を話したり、コケの話をしたりして盛り上がる。

そうこうしているうちにあっという間に小一時間がたち、今回の目的地である青梅市のとある駅前に到着。

集合時間の40分くらい前にもかかわらず、もうすでに苔類のFさんが駅前で待っていらっしゃる。

そして、そのかたわらには「今回の観察会にはなんとしても!」と同じく鼻息を荒げて

宮崎県と岡山県から上京してきた同志たちが手を振って出迎えてくれる。

さらには関東支部世話人のYさん、また関東支部の観察会の常連さんも何人かちらほらと。

「お久しぶりです」と挨拶しつつ、皆さん以前と変わらず「コケが見れるのを楽しみに待ってた!」というような顔をされているのを確認し、なんだか嬉しくなる。

そしてしばらく駅前でおしゃべりしていると、コケ友Mさんがなにかを発見!

▲何かを発見し、カメラを構えるMさん(の手)。

▲なになに?!コケ?!

▲はっ、これは高地に生える大型の蘚類「ダチョウゴケ」では?! なぜこんな所に?というか、でかすぎる!

はい、じつはこれ常連参加者のOさんがご友人に頼んで

「ダチョウゴケ」をイメージして作ってもらったというアクリルたわしなのである。

ちなみにこちらが本物のダチョウゴケ。

ひと目見て「何これ!」「かわいい!」と盛り上がるコケ好き女性陣。

せっかくだからとダチョウゴケが群落で生えている姿をイメージして、このように立ててみた次第。

ちなみに太っ腹のOさん、現地に早く到着していた女性優先で

プレゼントしてくださるというので、私も1枚いただくことができた。

朝からまことにラッキーである。

さすが豪華講師陣がいらっしゃるとあり、この日集合したのはなんと約30人の参加者。

コケ観察会としてはちょっと人数が多過ぎるが、これは楽しい観察会になりそうだ。

予定では、駅から徒歩数分くらいにある山道に入り、

そこでじっくり観察しようということだったはずなのだが・・・。

駅から歩き始めてわずか10秒。

まずIさんがやにわに立ち止まり、ハイゴケを拾い上げて

「糞土師的コケ活用術」についてアツく語り始めた。

じつはIさん、コケの撮影方法を教える講師と見せかけて、

今日はこの活用術の伝道と実践が一番の参加目的だったのである!

糞土師的コケ活用術ってなに?! うーむ、じつに怪しい。

注)もちろん撮影方法についても質問すれば、ちゃんと答えてくださいました!

さらにIさんに続けとばかりにKさんもすぐに立ち止まり、

そばにあった岩にはりついてコケを見始めたので、これまたあっというまに人だかり。

そしてもちろんFさんも・・・(以下略)。

あぁ~、まずは山道へ行くって言ったのに、皆さんコケ見つけちゃった・・・。

世話人Yさんは思わず苦笑いである。

▲岩場に生えていたコバノスナゴケ(写真中心にある大きな群落)とエゾスナゴケ(写真右下のややピンボケの群落)

その後は、蘚類Kさんグループ、苔類Fさんグループに分かれ、

さらに希望者はIさんの糞土師レクチャーを歩きながら受けつつ、

それぞれにじっくりとコケを観察。

▲目的の山道の入り口。石垣のコケを見る苔類グループ

先ほどは怪しいと言ってしまったが、じつは私は今日の参加目的の半分はIさんのお話を聞くことだったので、

苔類グループと一緒にコケを見たりしつつ、Iさんからレクチャーを受けることにする。

すると、話している途中でIさんがよいコケ(もちろん糞土師的に)を見つけられ、

なんと目の前でカメラを構えてコケを撮り始めたではないか!

10年近く前に写真家を辞められると決めた時から

「もうコケは撮らない」とおしゃっていたにもかかわらず、

まさか目の前で再びカメラを手に取る姿が見られるなんて!!

▲お知り合いの編集者さんにコケを持たせて撮影するIさん。

コケを好きになった当初からIさんが図鑑に提供されているコケの写真でコケのことを学ばせてもらってきた、

Iさんの写真によってさらにコケに開眼したと言っても過言ではない自分にとって、

これはあまりにも貴重な場面、思わずお姿を激写させていただいた。

(この気持はコケ好きでIさんの図鑑を心のバイブルにしてきたものにしかわかるまい!)

▲「フィルムもデジタルも撮り方はほとんど変わらないよ」とIさん。

▲(ピンボケですみませんが)ちなみに撮影されていたのはトガリバイチイゴケ。

下に葉っぱが敷いてあるのが糞土師的コケ活用術のポイント。

ちなみにさっきから繰り返している「糞土師的コケ活用術」だが、

これについては、Iさんが主宰する糞土研究会(HP:ノグソフィア)の今秋の会報誌にて

今回の体験談をレポートする機会をいただいたので、またその時が来たらこちらでも詳しく話そうと思う。

そう、なにげに私はレクチャーを受けただけでなく、

このあとちゃっかり実践にも及んだのだ。

実践してどう感じたか。

新たなコケの世界が広がった。

そして今、こういう時代だからこそ、

この活用術は広く世間の人が知っておいて損はない。

いまはそう言うにとどめておきたいと思う。

さてさて、コケ観察会の話に戻る。

この日、自分の中のいちばんの発見はヤマトフタマタゴケと出会い、

どこをどう見ればよいのか、その見方がわかったことだった。

フタマタゴケ科のコケは、これまで幾度となくフィールドで見てきたものの、いつ見ても、どこで見ても、同じ表情ばかり。

横で胞子体をつけた別科のコケでもいようもんなら、このコケの存在感は途端に薄くなってしまう。

どうもとっつきにくいというか、どこをどう見ればよいのかわからない、面白味の少ないコケという印象しかなかった。

▲樹幹に生えるヤマトフタマタゴケ(フタマタゴケ科)。言っちゃ悪いが、明らかにコケの中でも表情に乏しいほうだと思う

しかしこのコケの見るべきポイントは背面(表面部分)ではなく、腹面(樹幹に接着している部分)だったのだ。

今回Fさんと、苔類大好きなコケ友Tさんに見方を教えていただけたことで、このコケががぜん輝いて見えてきた。

そして自分はまだまだ表面的にしかコケを見ていないのだと痛感・・・。

▲見た目の面白味に欠けるヤマトフタマタゴケですが・・・

▲ちょっとアップで見てみると、なにやらひっついているのがわかるでしょうか

▲こんなにたくさんひっついております

じつはこれヤマトフタマタゴケのからだの一部分で、

まだ未熟な若い胞子体を包んで保護する袋状のもの、専門用語で「カリプトラ」と呼ばれる器官なのである。

胞子が成熟すると、この袋を破って胞子体が出てくる。

いままで「丘に打ち揚げられて干からびてしまった海藻」程度のイメージだったのに、

このカリプトラの存在に気付くと、途端にこのコケが生き生きと見えてしまうから不思議だ。

さらに樹幹にへばりついているこのコケをそおっと丁寧に剥がし、

樹幹に接していたコケの腹面を見てみると、さらに面白い。

このコケは1つの個体に雌と雄が同居しており(「雌雄同株」という)、

からだの中心部を走る中肋には雄・雌それぞれの生殖器官がくっついている。

雌雄の生殖器官が目と鼻の先のような近距離にあるということは、

それだけ受精をして胞子ができる可能性も高いというわけで、

そのためなのか、ヤマトフタマタゴケは無性芽はつくらない。

さきほど背面からちょこっと顔をのぞかせていた「カリプトラ」は、雌の生殖器官から出ていたもので、

繰り返しになるが、若く未熟な胞子体を守るための袋であるが、腹面を見ると中肋から伸びている様子がつまびらかになる。

面白いのはその形。先ほどの画像も目を凝らすと確認できるが、

このカリプトラ、頭でっかちなこん棒のような形で、

さらになぜか全身毛だらけというユニークな風貌なのである。

一方、雄の生殖器はというと「雄包膜」という膜で守られているのだが、

背面から顔をのぞかせるほど勇ましく伸びた雌のカリプトラとはうってかわって、

ぎゅっと饅頭を手でつぶしたかのような半球状で、中肋付近で縮こまっている。

雌が毛付きのこん棒なのに、雄はつぶれた饅頭・・・

この両者のコントラストがなんとも面白いではないか。

しかしそれもこれも、コケを表面だけしか見ていないような人(つまり私のような…)はいつまでも気づけない魅力であり、

のぺーっと無表情っぽく装いながらも、じつはヤマトフタマタゴケは大事なものは全部腹側に隠して、ちゃくちゃくと繁殖している。

このギャップにまた心惹かれてしまう。

最後に。今回のこのコケとの出会いがとても印象深かったことと、

現地でうっかり腹面の写真を撮り忘れたので、久々にイラストにまとめてみた。

---------------

●おまけ

観察会終盤、唯一蘚類班Kさんの解説を聴けたのがこちらのヘチマゴケ属のコケ。

肉眼から、次第にミクロの世界へと入り込む。

上部の葉の付け根にねじれた糸状の無性芽がたくさん見える。

こういった無性芽をつけるのはケヘチマゴケやホソエヘチマゴケなどいくつかあり、

フィールドでのヘチマゴケ属の仲間は同定が容易ではないという。

池上本門寺ふたたび ~その1:復活のホンモンジゴケ~

▲ホンモンジゴケ/Scopelophila cataractae(2016年5月・東京都 池上本門寺にて)

オカモス関東のコケ観察会の翌日、関西へ帰る前にどうしても見ておきたいものがあり、私はとある場所へ向かっていた。

そこはこちら。

▲東京大田区にある池上本門寺

池上本門寺といえば、そう、コケ好きの方ならご存じ、

「ホンモンジゴケ」が日本で最初に見つかった場所である。

およそ100年前にこのお寺の境内に生えていたところを発見され、

銅ぶき屋根の下など銅を含む水が滴る場所に生えることから「銅ゴケ」と呼ばれている。

なぜ再訪したかったかというと目的は2つ。

こちらに生えるホンモンジゴケとミカヅキゼニゴケをチェックしておきたかったからである。

じつは4年前の初夏に一度、拙著「コケはともだち」の出版元であるリトルモアのプロモーション担当Fさんの提案で、

池上本門寺と近隣にある同宗派のお寺・本妙院の協力を得てこちらで「お寺 de コケさんぽ」というイベントをさせてもらったことがあった。

イベント自体は大変楽しく、参加してくださった方々からもおおむね好評で、

大成功に終わったのだが、いかんともしがたい残念なことが一つあった。

それは、このお寺の名を冠するホンモンジゴケの群落が一面茶色くなっており、風前の灯火のごとき元気のなさだったのである。

そもそも池上本門寺で発見されたこのコケを皆で見ることがこのイベントの最大の目的だったのに、当の主役が息も絶え絶えなんて・・・。

自分でいうのもなんだが、その時の私の残念がりようといったらなかなかのもので、

「こんなホンモンジゴケをカメラにおさめるのはしのびない」と、ほとんど写真も撮らなかったほどだ(でもいま思えば、記録のために撮っておくべきだった…)。

参加者たちもそのザンネンな姿にがっかりしてため息をつく人、言葉を失う人が多数いらっしゃった。

※なお、写真はほとんど残っていないが、私の落胆の様子だけは過去のブログで克明に記録されている。

なぜホンモンジゴケがこんなことになってしまったかというと、本妙院のご住職であるHさんいわく、

おそらく十数年前に行なった五重塔の改修工事が起因しているのだろうということだった。

さて、それから丸4年。

その後のホンモンジゴケはどうなっているか。

おそるおそるまたあの群落を見に行ってみると・・・

▲現場は本堂から歩いて数分のところにある五重塔

▲鉄格子の向こうにある五重塔の足元を見ると・・・

▲あら?!

▲あらら?!

▲いいぞ、いいぞ!

▲おぉ~!!

この日はとくに雨が降ったあとというわけでもなく、観察会のあった前日に続きよく晴れた日だったのだが、

かのホンモンジゴケの群落は、4年前とは打って変わって見事に復活!

やったー、よかったー!

ここまで見事に復活している姿を見るに、

(もしかして4年前に茶色くなっていたのは、枯れかけなのではなく単に乾燥していただけなのでは・・・)

という疑念が一瞬頭をよぎったが、いやいや、当時6月頭に行われるイベントのために

4月中旬から数度にわたり下見で現地を訪れて、この群落はチェックはしてきた。

そのたびに「次は緑になっていることを期待して、今日のこの残念な姿は写真に撮るまい!」と自分に言い聞かせ、

そうしているうちに、結局イベント当日に至っても緑の姿を拝めずじまいだったから写真が残っていないのだ。

この1か月半のあいだに一度も雨が降らなかったというのはちょっと考えづらい。

さらに、過去ブログの冒頭部分をよく読むと、イベントの「前日に夕立が降ってくれた」とまで書いてあるので、

雨が降った翌日でありながら、枯れかけの状態だったゆえに当時の自分はあのように嘆いていたのではと推測する。

いやはや、どちらにせよ今回は元気そうな姿が拝めてよかった。

約100年前に日本で一番最初に発見されたホンモンジゴケの末裔として、どうかこれからもお元気で。

ホッとしたところで、次はミカヅキゼニゴケのチェックのためにお寺に隣接する庭園「松濤園」に向かう。

---------------

【コケ情報】

大阪池田市にある「池田市緑のセンター」(五月山緑地都市緑化植物園内の施設)にて、

下記のイベントが開催されています(今日からです!)。

「コケの世界と写真展」

・会期:6月9日(木)~6月20日(月)09:00-17:00 ※ただし火曜日は休館

・開催場所:池田市緑のセンター(池田市五月丘5-2-5 tel 072-752-7082/阪急宝塚線池田駅からバスで10分ほど)

・入場料:無料

・イベント :6月12日(日)13:00~「こけと遊ぼう!苔テラリウムワークショップ」(参加費:1500円)

今回は当ブログのブックマークにも入れさせてもらっているブログ「そよ風の中で Part2」のSさんの

ミクロの世界の美しさを肉眼で見せてもらっているかのような圧巻のコケ写真が多数見られるほか、

手塩にかけて多数の種類を育てられているTさんのコケ鉢の数々、

大阪でお店も出されている「苔なっこ」さんの同じく一から育て上げたコケによるどれも一点モノの作品たち、

さらに「MossLight-LED」さんによる美しいコケテラリウムも見ることができます。

ゴールデンウィークの「KOBEコケ展」に続いて今度は大阪。

7月にはもうひとつ大阪でコケの写真展が、秋には例年通り京都でのコケ展も控えています。

今年の岡山コケの会関西支部(通称:オカモス関西)はイベントにアツいです!

【コケ情報】『女性自身』と『望星』にコケ特集が掲載

現在発売中の2冊の雑誌にコケの特集が組まれています。

その1:『女性自身』(光文社/通巻2731号:2016年6月28日号/2016年6月14日発売/定価:400円)

「大人苔ガールデビュー」というタイトルで本誌の読者層にオススメの苔旅スポットを紹介しています。

定番の京都をはじめ、近年コケ好きのあいだでは「コケの三大聖地」として知られている

奥入瀬渓流(青森県)、北八ヶ岳(長野県)、屋久島(鹿児島県)の魅力が簡潔にまとめられてるほか、

私は上記以外の苔旅おすすめスポットをいくつか挙げさせてもらい、コメントを書かせてもらいました。

さらにおすすめコケ本の紹介や、YUKA KOHARAさん指導による苔玉の作り方も載っていて、充実のオールカラー7ページの特集です。

ちなみに、発売早々本誌を読まれたオカモス関西の重鎮Mさんから「おすすめスポットに服部植物研究所を挙げるなんて、ええやん!」

と褒められたのがひそかに嬉しかったです。宮崎県の服部植物研究所、オススメです!

なお、私自身が本誌を手に取るのが遅くて非常に告知が遅れて申し訳なかったのですが、今日(6/21月曜)中なら、書店やコンビニで手に入ると思います。

(・・・といってもすでにこの記事を投稿しているのは16時台。。。スミマセン…)

光文社のホームページからは在庫がある限り、バックナンバーが購入できるようです。

▲こちらの表紙が目印です

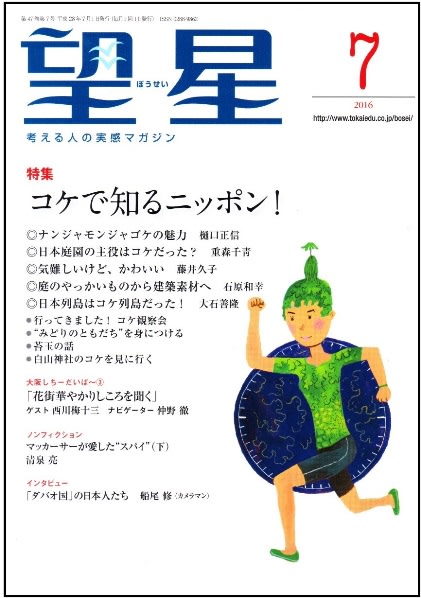

その2:『望星』(東海大学出版研究所/2016年7月号/発売日2016年6月15日/定価:本体556円+税)

こちらは月刊誌で、モノクロですがなんと30ページ以上にわたるコケ特集です。

掲載されている方のメンツを見ても面白そうでしょう?!

私は4月に東京で開催されたコケ観察会の取材を受けたほか、

一コケ好きとしてとにかく「溢れ出るコケ愛」を語らせていただきました(笑)

こちらの雑誌は大型書店じゃないとなかなか手に入らないようなのですが、

やはり『望星』のホームページから購入可能とのことですので、ご興味がありましたらぜひ。

【コケ情報】7/1(金)~7/7(木)「ちいさな苔の写真展Ⅲ」 @大阪

梅雨はコケたちが恋にいそしむシーズン(つまり受精シーズン)ためか、

コケ好きの人間たちもなにかと盛り上がってしまいます・・・(!?)

ということで、またまたコケ情報です!

今年も「オカモス関西」の写真好きのメンバー4人でコケだけの写真を集めた写真展を行います。

場所は大阪市内のオリンパスギャラリーです。全日、メンバーの誰かしらは在廊しています。

関西近辺のコケ好きの皆様、よろしければぜひお立ち寄りくださいませ。

「ちいさな苔の写真展Ⅲ」

●会場:オリンパスプラザ大阪 オープンフォトスペース

大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル1階

地下鉄四つ橋線 本町駅 22番・23番出口からすぐ

●期間:2016年7月1日(金)~7月7日(木) ※ただし日曜日は休館

●時間:10時~18時 ※最終日は15時まで

●写真:オカモス関西メンバー 辻・波戸・村井・藤井

池上本門寺ふたたび ~その2:ちょっと変わったミカヅキゼニゴケ~

▲ミカヅキゼニゴケ(2016年5月・東京都)

6月末から仕事の依頼が立て続き、珍しく小忙しくしているうちに、

またすっかりブログの更新を怠ってしまった。

2か月前のことをいまさら書き起こしているようなペースでは、

いったい年内にあと何回ブログが更新できるのか・・・頭を抱えてしまうなぁ。

さて、まずは「その1」で止まっていた池上本門寺のコケレポートの続きである。

五重塔のホンモンジゴケの回復ぶりに胸をなでおろし、

次に向かったのはお寺に隣接する庭園「松濤園」だった。

こちらは常に一般解放されているわけではない庭園なのだが、

今回は以前、コケイベントでお世話になった本妙院のご住職のお口添えで

特別に入園を許可していただき、4年ぶりに園内のコケをチェックをする機会を得ることができた。

とはいえ、この庭園でもお目当てはただ一つ。

今回は園内のミカヅキゼニゴケが生えるスポットをチェックするのだ。

理由は、なにせ関西へ帰る飛行機の時間も迫っていたため、

園内すべてを見る時間的余裕がなかったということに尽きる。

せっかくのチャンスなのにもったいないが、仕方がない。

では、なぜミカヅキゼニゴケなのか。

じつは上京する少し前、岡山コケの会関西支部でいつもお世話になっているTさんから、

以前私がこの庭園で撮ったミカヅキゼニゴケの写真についてメールで問い合わせがあり、

どうしても再びこの目でこの庭園のミカヅキゼニゴケを確かめたくなったからだ。

ミカヅキゼニゴケというと、その名の通り、三日月形をした無性芽器(むせいがき・無性芽をためておくカップ)が何よりの特徴で、

多くの図鑑に「無性芽で繁殖する」という旨の一文が載っているのだが、じつは有性生殖についての情報はほとんど記載がない。

というのも、国内では胞子体がほとんど確認されていないからだ。

▲無性芽器をつけたミカヅキゼニゴケ

しかしこの春、Tさんがいつもコケ観察のフィールドとされている京都のとある地で、

雌器托(しきたく・雌株の生殖器官)をつけていると思われるミカヅキゼニゴケに出会ったというのだ。

そして、自宅に帰られていろいろ調べていくうちに私のブログの過去記事に行き当たったというわけなのだった。

4年前の当時、私もこの庭園でミカヅキゼニゴケのからだに何か付いている、もしかして生殖器官かも?!と思い、

岡山コケの会のベテラン会員さんに質問したり、海外のミカヅキゼニゴケについて書かれた本を読んだり、

またそ他の場所に生えているミカヅキゼニゴケにも生殖器官がついてないかと気にしながら各地で観察はしていたものの、

この4年、ついにフィールドで見つけることはなく、発見した当時に風船のごとくぷぅーっと膨らんだ好奇心も正直しぼみかけていた。

しかし!Tさんからのメールがきっかけで、私のミカヅキゼニゴケ熱が再燃した。

そもそものきっかけとなったあの松濤園のミカヅキゼニゴケたちが今どうしているか、どうしても見てみたい!

そこで、今回の再訪に至ったというわけなのだった。

さぁ、いま彼らはどうなっているのか。

4年前にミカヅキゼニゴケの大群落が生えていた一帯へ向かったところ・・・

▲現場。場所は午前中はわりと日がよく当たるところ。ただ影もあり、一日中日光が当たりっぱなしという感じではない

しかしながら、しゃがみ込んでまず目に飛び込んできたのは・・・

▲フタバネゼニゴケのにょきっと伸びた胞子体

▲そして、その足元には雌株と雄株が仲良さげに群落を広げているトサノゼニゴケ

あれ?ミカヅキは?!

4年前は確かにここにミカヅキゼニゴケの大群落がいた。

しかし、どうもいまは事情が違うらく、ここで今もっとも繁栄を極めているのはトサノゼニゴケなのだった。

ちなみに、トサノゼニゴケは今私が住んでいる西日本側では時々見かけることはあれど(どちらかといえば九州に多いという個人的な印象)、

じつは関東では、4年前にこの庭園で小さな群落を見たきりで他で見たことがない。

いま都内の真ん中でこのような大群落になっていることは、それはそれで珍しいように思うのだが、

今回は何と言ってもミカヅキゼニゴケが私の目的である。時間もないことだし、じっくり観察することはせず静かにスルーしよう。

また一帯は、トサノゼニゴケ、フタバネゼニゴケのほかにも、ヒメジャゴケ、ナミガタタチゴケ、コツボゴケ、アオギヌゴケの仲間などが、

この二大勢力の葉状体の隙間を縫うように乱立しており、まさに陣地を取り合うコケたちの戦国時代と化していた。

そして当のミカヅキゼニゴケはというと、どうもこのバトルには加わっていないようで姿が見えない。

もしや、もう完全に陣地を奪われこの地を去ってしまったのか。

そう思った時、一帯の端っこに目をやると植え込みの木々の足元で、ひときわべたっと地面にはりつく何かが見えた。

もしかして、あれがミカヅキゼニゴケか?!

▲お!この子たちかな?!

▲4年前と比べるとだいぶ群落は小さくなっていたものの、ミカヅキゼニゴケ健在!

そしてやっぱり!ミカヅキゼニゴケを知っている方ならひと目でお気づきのことだろう。

葉状体には無性芽器以外に、白いツノのようなものがたくさん頭をのぞかせているではないか!

後日、関西に帰ってから先述のTさんとさらなる情報交換をして、

結局、このツノのようなものは雌株の雌器托であるということがわかった。

ただ、4年前に見た時よりも、今回のそれはずいぶんと威勢がなく、小さく縮こまって見える。

※注)リンク先の過去記事:この時は勘違いして雄株生殖器官である「雄器托」と書いてしまっていますが、正しくは雌株の「雌器托」です。

どうもこのまま柄が伸びて胞子を飛ばすようには思われない。

もしかしたら不稔(受精をしていない状態)の雌器托なのかもしれない。

ならばこのまま朽ちていく運命なのか・・・・・・うぅ、ザンネン!

さらに4年前は雄株の雄器托(ゆうきたく)らしきものも見られたが、

今回はそういったものは見つけられなかった。

**************************************************************************************************************

▲こちらは2012年4月に撮った同地のミカヅキゼニゴケの写真。

白いしずくのような形の雌器托に囲まれるように、黒っぽい盤状のものが見える。これこそが雄株の雄器托であろう。

**************************************************************************************************************

ちなみにこれまた後日にあった岡山コケの会関西支部の集まり(コケサロン)で、今回の話をしたところ、

「私もこういうの見たことありますよ」とおっしゃる方がいらっしゃって、またびっくり。

Tさんが見つけたミカヅキゼニゴケといい、受精せず(雄株が周囲にいなかったからできなかったのであろう)、

されど春という季節柄、雌器托だけは伸ばす準備ができているミカヅキゼニゴケは探せば案外いるのかもしれない。

Tさんが京都で見たタイミングは4月~5月にかけて、そして今回私が見たのも5月下旬なので、

やはり来年もこのあたりの時季にミカヅキゼニゴケをしっかりチェックしておくことを忘れないようにしたい。

いやはや、久々の更新ですっかり長文になってしまったが、

じつはまだこの件については書き足りないことがあるのです。

次回につづく!

▲今回、群落を見た雑感としては、雌器托がついている葉状体は普段のミカヅキゼニゴケに比べて無性芽器の数が少ないように感じた

ミカヅキゼニゴケについて海外の文献を読んでみる

▲ミカヅキゼニゴケ(撮影2013年12月・福井県)

じつはこの春から英会話を習いに毎週1回、近所の英会話教室へ通っている。

目下の目標は「いつか海外のコケが好きな人とコケの話をして盛り上がる!」ことである。

いや、これだけコケが好きな人が日本にいるのだから(…って私の周りだけかもしれないけど)、海外にだって自分と同じような人々がいるはずだろう。

ツイッターなどのSNSを見ていても、さまざまな国の人たちがコケの美しい写真をアップしているのを目にするし。

そういう人たちと出会った時に、臆することなく英語で会話できたら・・・きっとさらに世界が広がるにちがいあるまい。

そんなわけで、いつそんなタイミングがくるのかはわからないが、思いついたら実行せずにはいられない私である。

仕事で定期的に海外へ行くご近所のAさん(以前、スギゴケのリースを買い付けてくださった、あのAさん)と意気投合して、

お互い30代で一念発起して英会話習得のために教室に通い始めたというわけだ。

学生時代は勉強がそんなに好きではなかったが、そのなかでも英語はまだマシな方だった。

でも「会話」となると話は別で、文法は理解していてもスッと言葉が出てこない、発音も悪い。

なかなか道は険しい。

しかし、私を受け持ってくれているイギリス人のロバートさんは、

「あなたの趣味は何ですか?」という英会話のレッスン初回にありがちな質問で、

とうとうと私がコケの話をしたものだから、私がいかにコケ好きかをすでに理解してくれており、

「なにかコケのことで英訳したいことがあったら、いつでも言って!」と非常に親切である。

そこでその言葉に甘えて、先日、「Mosses and Liverworts of the Mediterranean(地中海のコケ)」(Jan Peter Frahm著)という本の

ミカヅキゼニゴケについて書かれたページを私なりに翻訳したものをチェックしてもらった。

そう、ここからが今日の本題、前回のミカヅキゼニゴケの話のしめくくりである。

どのようなことが書かれているのか、日本の一般書で書かれている内容と違いはあるのか、自分の記録のためにも翻訳内容を載せておく。

とはいえ、私もロバートさんもコケの専門家ではないため、正直、専門用語についてはちょっと訳が怪しい・・・。その点はどうかご了承ください。

----------「Mosses and Liverworts of the Mediterranean」より-------------------------------------------------------------------------

Lunularia cruciata(ミカヅキゼニゴケ)

ミカヅキゼニゴケは地中海沿岸ではもっともありふれた葉状体の苔類だ。

このコケは谷や渓谷の小川に沿った土上や岩上のより湿っぽいところや、

川岸の道の影になったところ、岩の裂け目などで育つ。

ミカヅキゼニゴケは、レンズ豆のような形をした無性芽で無性繁殖をよく行い、無性芽は半月状の無性芽器で作られている。

無性芽器を持たない植物体は説明するのがちょっと難しい。

雄の植物体はイボのような形の生殖器官を葉状体の上に作る。

雌の植物体は葉状体の中に穴があり、その中に生殖器官を作り、それは明るく白っぽい小片なので目立つ。

受精後は、雌器托には弱々しい柄が出て雌器托の傘の下には4つの胞子のうがつく。

雄株と雌株が別々な以上、受精して胞子のうが作られることはめったにない。

ミカヅキゼニゴケが中欧で最初に記録されたのは1828年、ドイツの都市・カールスルーエ(Karlsruhe)の植物園で、

おそらく地中海からの植物を載せたコンテナによって運ばれ、植物園から公園や墓地などに広まっていったものと思われる。

そしてそれはだいたい無性繁殖によってである。雄もしくは雌の植物体の生殖器官は例外的なことなのだ。

ミカヅキゼニゴケは霜(寒さ)への耐性がなかったが、温室でならば冬場も生き残ることができた。

ここ50年は、冬場でも凍らないような小川が主な生育地であることがわかっている。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

さすが「地中海のコケ」と題した本だけあって、地中海沿岸が原産といわれるミカヅキゼニゴケについて

有性生殖や最初の発見地などにも触れられており、なんだか読んでいて新鮮だった。

そしてやはり、海外でも雌株が受精して胞子体を作ることは珍しいことのよう。

ちなみに前回の記事では、日本ではミカヅキゼニゴケの胞子体はほとんど見つかっていないことを書いたが、まったくの皆無ではない。

日本蘚苔類学会の会報誌「蘚苔類研究」(2015年8月 第11巻第5号 )に掲載されている古木達郎さんの「新・コケ百選」の中のミカヅキゼニゴケ科の記述によると、

外来種として大正12年に広島で初めて採集されて以来、長い間雄株しか見つかっていなかったが、90年代に兵庫県で造卵器と胞子体が報告され、

2000年代には広島県でも研究者たちによって胞子体が発見されているということである。

ただし、関東地方ではいまだ胞子体は見つかっていないということだ。

▲「Mosses and Liverworts of the Mediterranean」のミカヅキゼニゴケのページ

最後に余談だが、英会話教室のロバートさんはなかなかユーモアのある人で、私が発音や単語の綴りなどをミスすると、

「mistake」ならぬ「mosstake!」と言ってダジャレをとばしてくるので、ついつい笑ってしまう。

奥入瀬コケ紀行 その1 : 4時間で200メートルの旅

▲アオモリサナダゴケ (2016年8月 奥入瀬渓流)

この夏は夫の仕事の都合もあって8月初旬にまとまった休みを取り、青森県の奥入瀬渓流へ遊びに行った。

2012年に初めて訪れて以来、今回が人生5回目の奥入瀬である。

昔から旅行が好きで、人生の限りある時間とお金を私はできるだけ世界の色々な所を見て回るのに使いたいという旅行者タイプであり、

決して同じ場所を何度も訪れる旅を好む人間ではないと思っていたのだけれど、屋久島と奥入瀬だけは別格だ。何年かに一度は無性に訪れたくなる。

それはなぜなのかと考えてみたところ、やはり一番はその場所の自然環境が醸し出す独特の雰囲気みたいなものに強く惹かれていること、

そしてもうひとつ大事なポイントとしては、心惹かれるけれどそれをいまだ上手く言い表わせずにいる私に寄り添って、

一緒に答え探しに付き合ってくれる人々がそこにいるからだと思い当たった。

ちなみに屋久島はここ15年ほどで6回、今月末で7回目の訪問となる予定。

日に日に楽しみなのであるが、その前にいま抱えている大切な仕事に目途をつけなくてはと焦る毎日でもある。

さて、ありがたいことに今回の旅も、地元の自然ツアーガイドであり、

〝私の奥入瀬の妹〟と(勝手に)呼んでいるEさんが連日私たち一家をアテンドしてくださった。

初日は同じく地元ガイドのNさん宅に泊めていただき、夕方から庭で宴会、そのままの流れで夜中には星空観察へ。

奥入瀬渓流にほど近く周りに民家が数軒しかないNさんの自宅の庭では、夜空を見上げると天の川がはっきりと見えた。

夏の星を数えていたら大きな流れ星も通りぬけ、私たちは声をあげて大興奮。

星の世界もなかなか奥が深そうだが、名も知らぬ無数の星たちを眺めているとやっぱり興味が湧いてしまう。

▲初日に私たち一家を泊めてくれたNさん宅の庭で見つけたカタツムリ。見たことのない殻の形をしていた

▲宴会に地元の写真家Ⅰさんが持ってきてくれたコブつきのミズ(山菜)

翌日は午前中にMさんのガイドで十和田湖のカヌーツアー、

午後からはKさんのガイドで森歩きツアーを楽しんだ。

Kさんとは、じつは「NPO法人 奥入瀬自然観光資源研究会」の代表理事であり、

この春に『奥入瀬自然誌博物館』という本を上梓した河井大輔さんのことである(ちなみに本のデザインを手がけられたのはカヌーガイドのMさん)。

この本は自然に興味がある人にとっては大変面白い内容で、私の中ではここ数年読んだ本のなかで印象に残る本ベスト5には確実に入る本である。

本の背表紙を閉じた時には私はすっかり「河井大輔ファン」になっており、

せっかく今回もツアーをお願いできるのだからと旅行の数日前には再度この本を読み込んで当日に臨んだ。

この本の魅力については今ここで書くと長くなるので、このあとの記事でゆっくりと語らせていただこうと思う。

※ちなみに発行当初に、コケ友Yさんもブログでもこの本の感想を書いていて、激しく共感したものでした。

▲十和田湖をカヌーでめぐる

▲午後からは奥入瀬渓流の森へ

さて、河井さんと奥入瀬渓流の下流域にある「石ヶ戸休憩所」で待ち合わせ、まずはその辺りを歩こうということになった。

最初は奥入瀬渓流が今回初めての夫にカリスマガイド・河井大輔の解説をぜひとも聞いてもらいたい!と

夫を河井さんの前へ前へと積極的に促していたつもりだったのだが、

いつのまにか途中から私が河井さんを横取り(?)し、Eさんも巻き込んで3人でどんどんミクロの世界へ。

今思い出しても何きっかけでそうなってしまったのかわからない。

でも気づくと4時間近く森にいて、たった200メートルほどしか移動していないのだった。

夫はあきれを通り越してなんとやら…だったろうが、なんせ私はこの200メートルの間ほとんど地面に集中していたので、

実際に彼がどんな表情をしていたのかはわからない。毎度のことだがこんな私で申し訳ない、夫よ。

そして謝っていながらなんだが、やはり森の足元は私の心をわしづかみするような不思議に満ちていて、

地面から一時も目が離せず、たった200メートルの移動でも十分満足のミクロトリップができたのだった。

▲「河井さん横取り事件」のきっかけは、薄暗い森の中で明るく輝く「アオモリサナダゴケ」を見つけたからか、はたまた美しいキノコが目に留まったからだったか…

▲地面に落ちたホオノキの実にだけつくという「ホソツクシタケ」。若い時は白く、成熟するとこのように黒くなる

▲こちらは落ち葉からニョキニョキと「オチバタケ」

▲高々と無性芽を突き上げる「エゾチョウチンゴケ」

▲コケマットの上には小さなシダたちの群生

▲マットなグリーンで葉の上に毛が生えている「カラクサシダ」

▲こちらは「コケシノブ」(という名前のシダ)。珍しくソーラス(胞子嚢群)をつけている

▲コケよりさらに小さい変形菌たち

そしてこの日、いちばん驚いたのはこちら。

▲(ちょっとピンボケしていますが)地面から長~いマッチ棒?!

▲「そっと掘り起こしてみて」と河井さんに言われEさんが掘ってみると

▲キノコかなとは思っていたが、まさか冬虫夏草だったとは!正体はカメムシに寄生する「カメムシタケ」だそう

▲宿主となったカメムシ

森で出会ういかなるものについても、河井さんは当たり前のように熟知しており、

彼らに向けるまなざしは、まるで子どもの成長を長く見守ってきた親のようである。

そして私見ながら、私が奥入瀬を訪れるたびに、この河井さんの森の生き物たちに対する「親度」はカクジツに増している。

親にもいろいろいるが、河井さんは心温かくも冷静沈着な親である。

だからこそ、あのような本が書けたのだろうなと思う。 (つづく)

奥入瀬コケ紀行 その2: 森を愛する旅人に〜「奥入瀬自然誌博物館」のこと〜

▲「奥入瀬自然誌博物館」のコケのページ

8月29~31日開催の日本蘚苔類学会 第45回屋久島大会から無事帰宅した。

8月しょっぱなは奥入瀬渓流のコケ旅から始まって、

最後のしめくくりが屋久島だなんて、なんという贅沢な夏だったんだろう。

こんな夏休み、人生でもう二度とないかもしれない。

旅から帰ってきたら私の住む街はすっかり涼しい風が吹き、秋になっていた。

窓辺から秋の虫が歌うのを聴きながら、しばらくはこの夏の思い出をゆっくりと噛み締めて秋の夜長を過ごすことになるだろう。

さて、前回の奥入瀬コケ紀行のつづきである。

今日は一冊の本を紹介したい。

それはこちら。

前回のブログにも書いたが、河井大輔さんの「奥入瀬自然誌博物館」である。

この春に出版されて出版当初も読んだが、今回の奥入瀬の旅に向けて再読。

あらためて、じつによい本だと思う。

河井さんは北海道でアウトドア雑誌の編集や野鳥図鑑の執筆、環境調査業などに携わられたあと、

2007年から奥入瀬渓流を拠点に仲間の皆さんとネイチャーガイド業をされるようになり、

2014年からは「NPO法人 奥入瀬自然観光資源研究会」(通称:おいけん)の理事長として

奥入瀬観光のますますの発展と充実に努めておられる方である。

この本は、奥入瀬渓流がどうして今のような姿になったのかという成り立ちや、奥入瀬渓流で出会えるさまざまな生き物のお話が、

長年、奥入瀬の自然を見つめ続けてきた河井さんならではの視点で語られている。

具体的には樹木、野草、シダ、コケ、地衣類、菌類、哺乳類、鳥類、両性類、爬虫類、昆虫、

さらには水や地層にいたるまで、そのジャンルは多岐にわたる。

▲誌面の一部。どの写真も「よくぞこんな瞬間を!」と言いたくなるほど、芸術的で美しいのも特筆すべき点のひとつ

私は屋久島や奥入瀬渓流などを訪れた時には、現地の自然についてより深く理解したいという思いから、

必ず河井さんのようなプロのガイドがついてレクチャーしてくれるネイチャーツアー(なかでも森歩きツアーは必須)を利用するのだが、

欲張りなツアー利用者である私にとって、この本はまさに救いの書であった。

というのもこの本には、ツアー中にガイドさんの話を聞きつつも、その解説された対象物についつい夢中になるあまり、

途中からきっと聞き逃している(こういう経験って私だけだろうか?!)であろう話がふんだんに散りばめられており、

さらには私のように感覚的に森を楽しんできた人間が、もう一歩森に理解を深めるのに役立つ「自然科学的な眼をもつこと」の重要性を説いてくれているからである。

しかもまったく小難しくなく、読んでいるとまさに本のタイトル通り、

奥入瀬の森の博物館で河井学芸員が老若男女に向けて

ミュージアムトークをしてくれているかのように、語り口が優しく大変読みやすい。

たとえばこの「流れのしくみを読む」という短い文章。

「沢の流れ」とひとことで言ってもじつは「流心」「副流」「逆流」など場所によってさまざまな流れ方がある。

それがどのように生き物の暮らしに作用しているのか、そういうことも考えてみませんかと読者に説いている。

正直、私は水流の美しさには毎度のように目を奪われるものの、それが何にどう影響しているかなんて考えもしなかった。

ちょっと立ち止まって沢の流れをじっくりと見ることで、そこに生きる虫や魚、そしてコケの姿までもが見えてくる面白さ。

そいう眼差しを持ち、想像力を膨らまして、見えていないものにも思いを馳せること。

この本で河井さんが伝えたいことの一つなのではないかと思う。

奥入瀬の森をすでに歩いたことがある人、またはこれから訪れる予定がある人はもちろん、

奥入瀬に行ったことがない人も、この本を読めばきっと、どこかの森へ行って自分の「森を見る眼」を試したくなるだろう。

そう言った意味では全国各地の森歩きで役立つ本だと思うし、これは素人のみならず、案内する側のガイドさんにも参考になること間違いなしなのではないかと思う。

まったくもって素人の余計なお世話だが、全国のネイチャーガイドの方も各自1冊必携!と強くオススメしたい。

そしてこれはひそかな期待なのだが、もしも河井大輔さんのような自分のフィールドを心を尽くして見つめ続ける、そして発信し続けるガイドさんが全国各地いたら。

森好き、ネイチャーツアー好きの私としては、これからの森を巡る旅にとても希望がもてる。

ちなみに、この本は限定600部のみの販売なのだが、現時点で残り200部を切ってきたとのこと。

「限定」とある通り、おそらく売り切れてしまうと再版があるかどうかわからないので、

どうぞご興味のある方はお早めに。 → お問い合わせ・お申し込みはこちら (※スクロールしてページの下の方を見てください)

ちなみにここまで勧めておいて最後に水を差すようだが、お値段は正直、高い。

でも以前『コケの自然誌』(ロビン・ウォール・キマラー著)を「いい値段するなぁ!」とちょっと財布を出し渋りつつも買って読み、

予想以上に満足感があったあの感じとこの本はどこか似ている。

コケ好きの方なら、この気持ち、たぶんわかってもらえると思います(笑)

▲奥入瀬の森で見かけたツチアケビ。菌類から栄養をもらって生きる不思議な植物。

秋につける真っ赤な果実は「森のソーセージ」とか「山のトウガラシ」などと呼ばれるそう

奥入瀬コケ紀行 その3: 「苔ルーム」に潜入!

9月に入り、机にかじりつきながらコケのことばかりしている今日この頃です。

最近、夢にまでコケのことが出てくるシマツで、「あ、夢にまでコケが出てきた!」と寝ている自分が驚いて、深夜に飛び起きてしまうことも。

まさに寝ても覚めてもコケ状態。好きなことでここまで頭がいっぱいになるって正直、大変。

だけど生きている間に自分の好きなことが見つかり、それに没頭できる環境もあるというのはやっぱりありがたい。

恵まれた日々を噛みしめる毎日です。

さて、そんなわけで同じく「コケのこと」ながら、なかなかブログが更新できなかったのだが、

今日はやっとこ奥入瀬コケ紀行の最終話である。

今回、旅行の直前までその予定ではなかったのだが、まさかのチャンスに恵まれて、

奥入瀬渓流沿いにたたずむ高級リゾートホテル「奥入瀬渓流ホテル」のとある特別なお部屋に泊まることができた。

それはどんなお部屋かというと・・・

こちら!

▲じゃーん! グリーンで埋め尽くされたお部屋!

こちら、同ホテルが企画したこの夏限定の「苔ルーム」である。 →詳細は星野リゾート 奥入瀬渓流ホテルのHPへ

この部屋のことは、周りのコケ好きさんたちの間でニュースリリースが発表された当初から話題になっており、

その存在は知っていたのだが、まさか自分が泊まれることになるなんて・・・。

もちろん、親しいコケ友さんたちからはうらやましがられ、

「泊まったからには、その部屋の細部にいたるまで見てきたことをあますことなく報告せよ!」

との任も仰せつかりましたゆえ、ここにそのすべてをご報告させていただきます、ハイ。(笑)

まずは、玄関。

「グリーン系のスリッパ」というのは想定の範囲内だったので驚かなかったのだが、注目すべきはスリッパの先にあった。

▲なんじゃこりゃ!

▲そう、コケの胞子体です

スリッパはただのグリーンのスリッパと見せかけて、じつはコケの群落だったのだ。やられた!

▲履いてみるとこうなります

そして玄関横にある靴入れの上には本物のコケがお出迎え。

▲右にあるスプレーはシュースプレーなどではない。もちろん苔玉を潤すための水が入ったスプレーである

次にバスルームは・・・

▲写真が暗くてちょっとわかりにくいですが、タオルはもちろん石鹸もグリーン、歯磨き粉のパッケージもグリーン(これはたまたま?!)だった

そしてお手洗いは・・・

▲便座の蓋が大地に見立てられ、コケが一面を覆っています(注:もちろんフェイクです!)。

▲よく見るとトイレットペーパーもグリーン

ちなみに後日、この部屋の写真をSNSにアップしたところ、

オカモス関西の重鎮Mさんから「スリッパの胞子体はオオツボゴケでは?」との主旨のコメント。

オオツボゴケとは動物のフンの上に生える、コケの中でも珍しい種類で、いわゆる「糞ゴケ」と呼ばれる類。

たしかにこのスリッパの胞子体は、まだ胞子を飛ばす前の若いオオツボゴケの胞子体に見える。

※残念ながら手持ちの写真がないので、詳しく知りたい人は「オオツボゴケ」もしくは同種とよく似た「マルダイゴケ」で検索してみてください。

思わずSNSのコメントを見て、さすがMさん!と唸ったと同時に、

それならばこのスリッパは玄関よりもぜひトイレに!と思った次第である。

さて、玄関周りで長くなりましたが、いよいよ部屋の中に入ります。

大型家具からちょっとした小物に至るまで、どこもかしこもグリーン系。

よくぞここまで集めたなぁと、部屋を一望し思わず感嘆の声が漏れる。

なお、この部屋を企画した同ホテルのNさんによると、

「初めての試みなのでまだ手探りなところも多いんですが、まず初年はとにかくコケに包まれているような緑の空間を作りたかったのです」

とのこと。

この部屋を作るに際し、アイデアを地元のデザイン系の学生たちに募り、スリッパの胞子体やトイレカバー、ベッドの壁面にかけられたコケ画など、

これは絶対に既製品ではないなと思わせるオリジナリティーの高いグッズは彼らによる制作なのだそうだ。

さらに、ベッドの向かい側にあるテレビ台周りもステキでした。

▲はい、喜んでシュッシュさせていただきます!

ちなみに、ちょっと気になったのがこの空間。

このモコモコのコケ風マット、手触りもよくて、

見ているだけではどうにももったいないのだが・・・

はて、どんな使い道があるだろう?

▲ベッド横のソファからジャゴケ風クッション(クッションカバーの質感が似ている)を持ってきて、上の棚から読みたい本をチョイスして・・・

▲こんなふうに利用してはどうでしょう

さらに苔ルームを出ても、このホテルのコケ尽くしは終わらない。

▲フロントで受付係の方々が使っているパソコン

▲コケが全面を覆わず、まだ土部分が見えているところが逆にリアル

▲お土産物コーナー。「苔涼し」は数年前に訪れた時にもあったコケスイーツ。もはや定番なのだろう

▲ちなみにこちらが中身。奥入瀬渓流のコケむす岩をイメージしたクルミ入りの砂糖菓子だ

▲さらにその横には、新たなコケスイーツが増えていた!

▲和菓子もあれば、洋菓子もあり!

▲丁寧な断り書きが・・・

▲さらにさらに、お土産物コーナーの目立つところにはビクセンとコラボレーションして作られたコケ観察グッズまで

▲もちろん苔ルームにも置いてあり、自由に試用できるようになっていた

※なお、このコケ観察グッズは「おいけん」で通販もしている模様。詳細についてはこちらへ → ☆

読んでいる方もだいぶお腹いっぱいになってきたかと思われるが、まだまだ終わりません。

こういった有形のもの以外にも、先述のNさんをはじめコケに詳しい同ホテルのガイドさんの案内で趣向を凝らしたコケツアーも用意されており、

宿泊者のやる気次第で、さらにディープなコケ世界に足を踏み入れることも可能なのである。

ちょっとこの画像では見づらいが、早朝5時からの「渓流モーニングカフェ」も前日からすでに予約で満席。

奥入瀬の自然を体感したいという宿泊者たちのモチベーションの高さがうかがえる。

また、さらにホテルでは毎日「森の学校」と銘打った地元ガイドによる座学の講座も開催されている(無料)。

基本的に夜開催なので、昼間に別のガイドツアーの予定を入れている人でもこの講座を聞くことができる。

星空講座などは屋外で実際に夜空を観察をしながら行われたりもするのだそう。

普段、旅行するといってもこのような高級リゾートホテルに泊まり慣れていない私は、正直言って宿泊費が高い!と思っていたが、

宿泊者がこのホテルでどのように過ごしたいか、よりよい選択ができるように設けられた幅広いサービスのための価格設定なのだとちょっと納得した。

ホテルをチェックアウトしたあと時間があったので、フロントロビーから1階下に降りてみた。

そこは間仕切りもなく広々とした空間で、地元にちなんだアートを紹介するスペースが設けられていた。

さらにそこからホテルの敷地内の林へと出ることもできるし、屋内の椅子に座ってガラス越しに緑を楽しむこともできる。

▲最近新しく設けられた展示物。看板を読むと、当の展示物は屋外にあるとのこと

▲コケむす板?!いえいえ、これはかつて奥入瀬渓流に置かれていた「苔テーブル」でした

▲2012年秋に訪れた際に撮影した、在りし日の苔テーブル

青森滞在最後の夜は、地元ガイドのKさん親子にねぶた祭りに連れて行ってもらった。

人生初体験、聞きしに勝る「ねぶた」の大迫力。

老若男女がそろいのハッピを着て、跳人(はねと)たちが練り歩き、

沿道からは見物客たちの威勢のよい「ラッセラー」の掛け声があちこちで響く。

5日間続くこの祭りが終わることは青森県民の夏が終わるのと同意であるという。

祭りの終わりをさかいに、気候も不思議と秋めいてくるのだそうだ。

奥入瀬コケ紀行 extra : シャクシゴケ / 「コケはともだち」が5刷目に

奥入瀬渓流の森を歩いていると・・・

▲シャクシゴケの群落

出会いそうでなかなか出会わないこのお方、

以前もお会いしたのはこの森だったと記憶する。

▲葉状体の縁は細かく切れ込んでいる。中肋に沿うように並んでいる黒い点々はラン藻。ルーペ越しに見るとキウイの種のようにみずみずしかった

シャクシゴケは苔類にしては珍しくラン藻と共生しているコケだ。

本種以外に体内にラン藻が共生しているコケは、このコケと同じ科に属するウスバゼニゴケ科のウスバゼニゴケ、そしてツノゴケ類だけである。

さらに手持ちの図鑑によると、葉状体の先端に半月状の無性芽器がつき、なかには金平糖形の無性芽がつまっているのだとか。

でも私が見た群落は、先端にポケットはついているものの、どうも無性芽が中に入っているようには見えず、

もしかしたら今見えているのは、同じく葉状体の先端につくという雌株の生殖器官なのかもしれない。

じつはこの写真、いまやコケ好きの間では必携アイテムとなっているオリンパスのコンパクトデジカメ「STYLUS TG-4 Tough」で撮影した。

数年前から流行しているが、このたび私もようやく手に入れた次第で、使ったのはこの旅が初めて。

少し前までコケ好きの間で使われるコンパクトデジカメといえばリコーの「CX」シリーズがトレンドだったが、数年前に「生産終了」となってしまったため、

「もし手持ちのリコーが壊れたら、次のカメラはどうすればいいんだ!」と路頭に迷っていたコケ好きたちを救ったのが、

「顕微鏡モード」がついて、コケのような小さなものの撮影にも対応したこのTG-4だった。

初めて使ったカメラの撮影記念に。

以上、おまけのシャクシゴケでした。

----- One more extra -----

奥入瀬へ向かう前日、たまたま糞土師の伊沢正名さんと電話で話す機会があり、

「青森へ行くなら、小牧野遺跡へぜひ行ってみてください。僕が協力した展示物もあるから見てみて!」

とおすすめされた。

縄文時代にも大いに興味がある私(しかし知識はないです・・・)は、

それはぜひとも見てみたい!と、Kさん親子にわがままを言ってねぶた祭りが始まる前に連れて行っていただいた。

小牧野遺跡、それは縄文人が作ったとされる日本最大級の環状列石(ストーンサークル)なのであった。

▲直径55メートル。他にも環状列石は、青森県の弘前市、秋田県や岩手県、北海道など各地に遺跡が残っているという

▲「縄文の学び舎 小牧野館」にて、伊沢さんのうんちのコーナー

なぜこの資料館にこの展示?と思ったら、縄文時代は野外でうんちをするのが当たり前で、

そういった排泄物がどのように自然に還っていくかが、伊沢さんが足で、いやお尻で稼いだ克明なデータを基に、

リアルなレプリカを使って解説されていた。なるほど、そういうわけだったのね。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

▲『コケはともだち』(著:藤井久子/監修:秋山弘之/発行:リトルモア)

さて、話はまったく変わって。

かなり遅ればせなのですが、少し前に嬉しいニュースがありました。

拙著『コケはともだち』が増刷され、このたびおかげさまで5刷目となりました。じつは7月末から書店に並んでいます。

6月に発行元のリトルモアさんからこの一報がありながら、日頃からブログに書かねばと思っていることが多過ぎて、

ついついこのニュースを書くのが今頃になってしまいました。

この本を手に取るといまでも、

「世間にはコケの美しさ、面白さに気づいていない人があまりにも多過ぎる。コケのことを知れば、その人の人生はもっと楽しくなるはず!」

と、この本の企画書を書いていた当時の、熱い(そしてちょっとおせっかいな?!)気持ちがありありと思い出されます。

そしてページをめくれば、私だけでなく、編集者のTさん、リトルモアの皆さん、監修やイラスト、デザインなど、

この本にに携わってくれた皆様が注いでくれた愛情がにじみ出てきそうです。

これからもどうかこの本が、コケのことが気になり始めた方の助けとなる一冊であり続けますように。

【コケ情報】11月11日(金)~13日(日) 「苔・こけ・コケ展2016」開催 /「苔暦2017」を鋭意制作中です!

またも気づけば月の下旬。ハロウィンの影に隠れている「師走感」も、31日が過ぎればパッと舞台の幕が開くみたいに

突如その存在感を表すのだろうなぁと思うと、もう考えただけで今から恐ろしくてたまらない…。

「本当に無事に年を越せるのか、自分よ…」と机にたまった書類の山を見ながら自問自答しては、

「いやそんなこと考える暇があったらまずは手を動かせよ」と我に返る、そんな繰り返しの今日この頃である。

さて、いろいろブログに書きたいこと、書きかけていることはあるものの、

ひとまず今日は取り急ぎお知らせしたいことを2つ。

【コケ情報】 11/11(金)~13(日)「苔・こけ・コケ展2016」開催!

全国各地からコケ好きが集まるコケのビッグイベントが今年も京都府立植物園で行われます。

毎年お越しの方も、初めての方もぜひ、コケの美しさやコケの不思議を体感しにお越しくださいませ。

会場内の苔庭で野点、「苔三昧‐モコモコ・うるうる・寺めぐり」(岩波書店)の著者であるコケ研究者・大石善隆さんによる講演会、苔テラリウム作り、

野外観察会・顕微鏡観察会開催、多彩なコケ写真・種類豊富な本物のコケの展示、コケグッズ販売(コケTシャツもあります!)など今回も盛りだくさんの内容です。

さらに今年は例年とちょっと会場のレイアウトを変えて、よりコケをじっくり見られるように工夫しています。

岡山コケの会関西支部を中心としたスタッフ一同が皆さまをお待ちしております!

【お知らせ】 コケ好きのためのコケカレンダー「苔暦」を2017年版も販売予定です!

「今年は作ろうか。作っても大丈夫だろうか」と正直、一種の懸けのような気持ちで毎年作り始めるこのカレンダー、

しかしここ最近、「来年の苔暦も出ますか?」という奇特なお問い合わせを何件かいただき、ちょっとホッ。ただいま鋭意制作中ですよ!

11/11~の「苔・こけ・コケ展」の物販コーナーに並べさせていただくほか、

11月中旬過ぎからブログでも告知したいと思っています。もうしばらくお待ちくださいませ。

▲ヒメジャゴケの群落。以前、10月に長野県の民家の軒先で撮らせてもらったもの。2017年版10月のカレンダーに使う予定です

苔こけコケ展2016@京都、盛況に終わりました。

岡山コケの会関西支部(通称:オカモス関西)と京都府立植物園が主催の

コケの一大企画展、今年も3日間、大盛況に終わりました。

書きたいトピックは山のようにあれど、最近なかなか落ち着いてブログを書く時間がなくて。

でもなにかしら書かないと自分の精神衛生上にも悪いので(笑)、

「ブログを書くのは長くて1時間まで!」と決めて、ちょこちょことでもアップしていきたいと思う。

なのでほとんど写真ばかりですが、コケが好きな方々が集まった会場のにぎわい、少しでも伝われば何よりです。

▲いきなりなんですが、これらは京都コケ展オリジナルの苔判子。毎年新作が作られ、今回開催4回目にして初めてコケの名前が明かされた!

▲苔判子は無料のポストカードに自由に押しまくって持ち帰れるので、このブースは常に人気だった

▲会場は大賑わい

▲今年もオカモス関西のTさんが手塩にかけて育てた本物のコケたちがずらり。葉っぱの上で育つカビゴケもあります

▲テラリウム、苔盆栽は老若男女問わず人気。とくにテラリウムの展示はここ4年でぐんと増えました

▲テラリウムそばの壁面には写真パネルでコケを紹介。今回はコケの生態に迫った貴重な写真が多かったです。

ちなみに右の写真の右下に写っているのはオカモス関西・写真パネル班のHさん作「コケの顔出しパネル」。

そう、景勝地や地方の駅でよくあるあのパネルのコケ版です(笑)。タマちゃん(タマゴケ)などと一緒に写れるとあり女性や子どもに人気でした

▲会場の右奥には顕微鏡コーナー。オカモス関西のスタッフがそばについて、顕微鏡の使い方や顕微鏡下のコケについてレクチャー中

▲そして会場の左奥には本物のコケを使った苔庭と裏千家のお茶席が設けられ、この一角は急に古都・京都らしいはんなりとした雰囲気に。

でもよく見てほしい。壁面にあるのは苔庭の垣根なんかではない、蘚類・苔類のコケたちを超アップに写した壁紙なのである!

▲海外からの観光客とおぼしきお方も、興味深げに会場の写真を撮られてました。来年は英語の案内も付けた方がよいかも?!

▲最後は、こちらも毎年人気のコケ書籍・コケグッズブース。今年はここでしか手に入らないであろうコケの手ぬぐいもお目見え。

販売ブース担当の女性は、それをカチューシャ風につけるというイマドキ女子らしいアレンジ。とっても似合ってました

▲もちろん私もご多分にもれず新作コケグッズを購入。自分のお財布事情を鑑みず瞬発的に「買います!」と言ってしまったため、

気づけば財布の残りが帰りの電車賃ギリギリで肝を冷やした。

左から時計回りにコケイロのコケ観察記録用ノート、オカモス関西×大阪自然史センターのコケ手ぬぐい、

オカモス関西・Kさんのビーズで作ったサヤゴケのピンブローチ、Cafe de Foretのルーペ形ブローチ

▲ルーペ形ブローチのルーペの中はゼニゴケ、サヤゴケのピンブローチはかわいいだけでなく胞子体の特徴がよく表されていてビックリ

なお、写真にはアップしていないが3日間毎日、野外コケ観察会やテラリウム作り、

コケにまつわる講演会など、本会場の外でもいろんなイベントが盛りだくさんだった。

私は13日の、「苔三昧ーモコモコ・うるうる・寺めぐり」 (岩波書店)の著者で福井県立大学でコケの授業をされている大石善隆さんの講演を拝聴。

「京都の苔庭が10倍楽しくなる」というテーマのお話し、内容はもちろん大石さんのおしゃべりが予想外にアツく、大変面白かったです。

最後に。イベントを主催したオカモス関西のメンバーと、お手伝いをしてくださったオカモス本部(岡山)のコケを愛してやまない皆様、今年も本当におつかれさまでした!

【お知らせ】 コケ好きのためのコケカレンダー「苔暦2017」、もうできてます!

前回の記事で触れたコケカレンダー、完成しております。

取り急ぎのスマホ画像ですが、表紙はこんな感じです。

詳細は次回に!(近々アップします!)

【お知らせ】コケ好きのためのカレンダー「苔暦2017」ができました。 ※今日から販売スタートします!

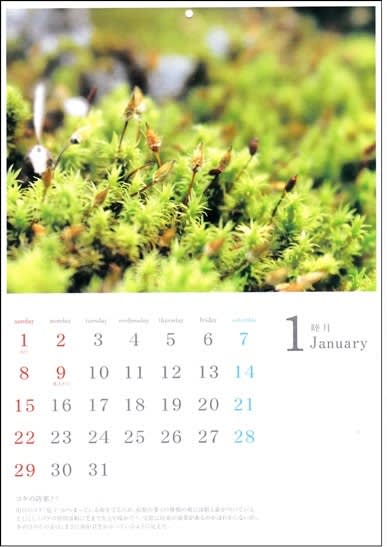

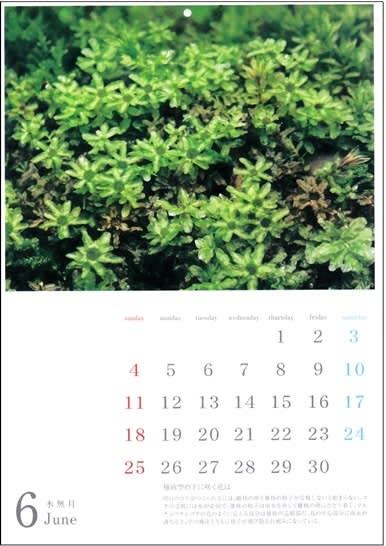

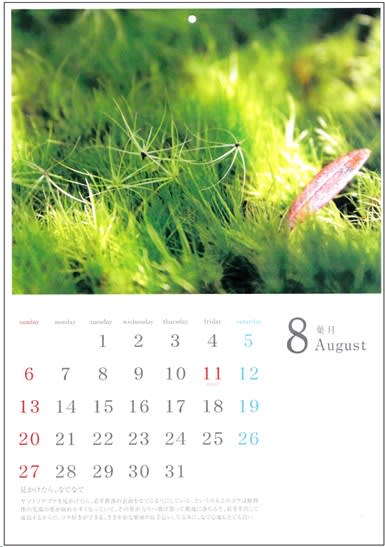

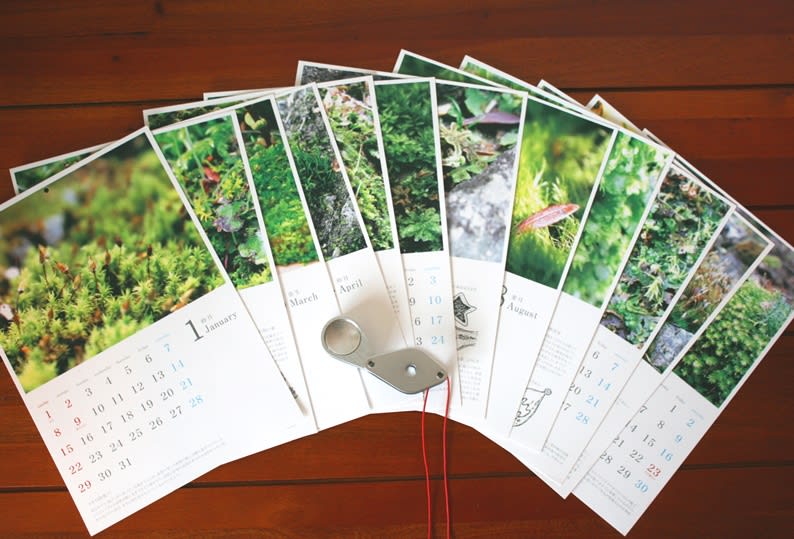

▲今年も作りました。コケ好きのためのカレンダー「苔暦2017」

関西の紅葉ももうあと少しで見ごろを終えるというところで、

近所の山を眺めるのが毎日の小さな楽しみとなっている今日この頃。

でも葉が散ってはっと我にかえれば、

どっと押し寄せるであろう師走感に今からヒヤヒヤもしている。

このブログを読んでくださっている皆さんもきっと、

年末年始に向けて少しずつ準備をされ始めている頃でしょう。

そんなお忙しいなかに分け入るようで恐縮ですが、

来年に向けて、今年もコケ好きのためのコケカレンダー「苔暦」を作りました。

このブログを見てくださっている方の中で、もしご興味のある方がいらっしゃったらお分けいたします。

※なくなり次第、終了します。

「苔暦2017」 <壁かけ用、1部:1400円+送料 ※送料についての詳細は下記をご参照>

今年の12か月はこちら!

▲仕様:210×148㎜(A5サイズ)/全4色カラー。祝祭日の記載あり。吊り下げ用紐付き。

ジェントルホワイトフェイス121.5K使用で、ややざらっとした手触りでマットな質感です

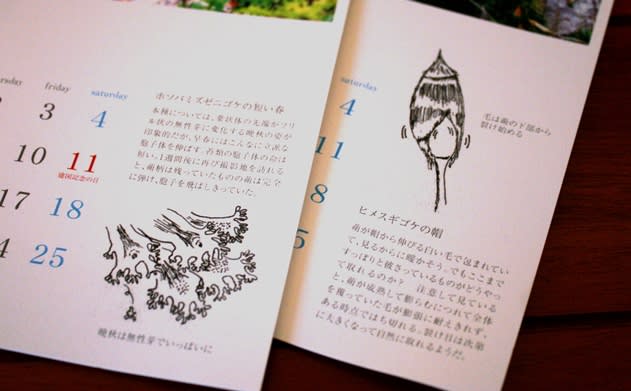

2016年版に続き、今年もせっかくなのでテーマを決めて写真を選んでみました。

2017年版のテーマはすばり、「明日のコケ (The moss of tomorrow)」。

「明日のコケ」とは、つまり次の世代へと命を繋いでいくコケの胞子や無性芽のこと。

さらに大きなくくりで明日のコケを作り出すコケの生殖器官も含めて写真をチョイスしました。

▲観察中に気づいたことや、調べてみて改めて知ったことなどは、イラストやキャプションにまとめました

▲2016年版が好評だったので今年も透かし紙の帯紙付き

▲カレンダー上面に穴があいています。壁掛けカレンダーとしてどうぞ。

カレンダー代に加え、下記の通り別途送料がかかります。

それぞれ最安値の配送方法を選んでいますが、

ご希望の配送方法(宅急便など)がある場合はご注文の際にご相談ください。

【ご注文冊数による送料の違い】 ※カレンダーは1400円/冊です。

■1冊:送料140円(普通郵便)

■2~4冊:180円(スマートレター)

■5冊以上:送料無料 ←(一度にそんなにご購入くださるのは大変ありがたいので!)

購入希望の方は当ブログ左側のバーにある「プロフィール」の下、「メッセージを送る」にご連絡ください。

その際、下記の必要記入事項をご記載ください。

※iphone からこのブログを読まれている方だと「メッセージを送る」の欄が表示されないようです。

ご注文は、bird0707◆mail.goo.ne.jp (◆を@に変えてください)のメールアドレスに送ってくださいませ。

こちらからご注文の確認とお振込先についてのお返事を差し上げます。

----メッセージへの必要記入事項-------------------

1.お客さま情報

・お名前:

・カレンダーの送付先:〒

・電話番号:

・メールアドレス:

2.必要部数 部 送料 円 ★合計金額 円

------------------------------------------------

●金額

1部=1400円 (送料:1冊140円。2~4冊は180円、5冊以上は無料)

●代金

ご注文メールをいただいた方、各々に振込先をお知らせします。

振込手数料はお客様の御負担でお願いします(入金確認後の送付となります)。

●発送方法

PP袋で個包装の上、「普通郵便」または「ゆうメール」で発送します。

●ご注文期間:11月27日~1月いっぱい頃まで。

※品切れ次第終了いたします。

※ご注文メールを頂いてから、基本3日以内にはにこちらから確認メールを差し上げます。

3日以上たっても確認メールが届かない場合には、御手数ですがご一報ください。

※Amazonや巷の通販のような敏速な対応はできませんが、できるだけ早めに対応・発送させていただきます。

▲ちなみに今年は屋久島でゲットした屋久島オリジナルコケマスキングテープで封をしますよ(マスキングテープがある限り)。

どんなコケが描かれているか、ぜひじっくり見てみてください

ではでは、皆さまのお申込みをお待ちしております。

▲ご自分用としてはもちろん、コケが気になるあの人へのクリスマスプレゼントにもオススメです。

ちなみにカレンダーの横にあるのはスウェーデン製スギゴケの暖炉用箒。暖炉がないわが家では冬用のオブジェになっています

2017年、明けましておめでとうございます。

▲ホウオウゴケ。姿が鳳凰の尾羽に似ているのが和名の由来。胞子体の柄は茎の途中から伸びる

明けましておめでとうございます。2017年・酉年が始まりました。

今年もまた自分のコケの記録帖として、思い思いのことをこのブログに綴っていきます。

更新は決して頻繁ではありませんが、気長におつきあいいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。

昨年は、コケに関係あることでもないことでも、いろんな仕事をさせてもらうチャンスがあり、

非常にありがたかったのですが、子どもを育てながら仕事をするのが予想以上になかなか大変なことだと痛感…(子育てなめたらアカン)。

それなのに欲を出してコケカレンダーも作ったので、最後のほうはもうてんやわんや。

でも、おかげさまでカレンダーは12月中に完売。完売したことがなかったうえ、しかも年内に売り切れるというのも新記録で、とても嬉しかったです。

そして今年。まず目下の目標は、春に向けて新しいコケの本を世に出せるようにすることです。

「編集者泣かせかっ!」というくらい原稿執筆が遅れており、編集者のEさん、また監修者のA先生にはご迷惑をかけっぱなし、

昨年後半からはそのことで謝りっぱなしなのですが、今年度内には何としても仕上げなければと思っています。

それが終わったら、ちょっとだけ旅に出て、コケをはじめ自分の興味のある分野について、

いろいろとインプットをしたいなぁというのがひそかな夢です。

さて、話は変わって、トップ画像のホウオウゴケは、酉年にちなんで、そして縁起の良いという意味合いもあって載せてみたもの。

コケ好きというのは、本当に凝り性の人が多いもんで、コケ友さん同士で交わす年賀状には必ず干支にちなんだコケが登場します。

果たして今年はどんなコケ年賀状が見られるのか、私にとってこれが年始のひそかな楽しみになっていたりするのです。

ちなみに今年の私のコケ友さん向けへの年賀状は、ホウオウゴケ(蘚類)、ダチョウゴケ(蘚類)、クジャクゴケ(蘚類)のトリプルコンボで攻めてみたのですが、

コケ友Mさんから届いた年賀状には、さらにコキジノオゴケ(蘚類)、ヒメトサカゴケ(苔類)が登場。さすがMさん、と思わず唸りました。そんな酉年の始めです。

<コケカレンダー2017についての私信>

12月22日にご注文いただいた神奈川県のYさま、12月23日にご注文いただいた京都府のHさま、

それぞれに12月23日中に返信を差し上げているのですが、届いておりますでしょうか?

もし返信が届いていないようでしたら、お手数ですがご一報いただけると助かります。

なぜだか時々、こちらの返信がいただいたメールアドレスに送っても届かないことがあるようです。

なお、カレンダーは取り置きさせていただいています。

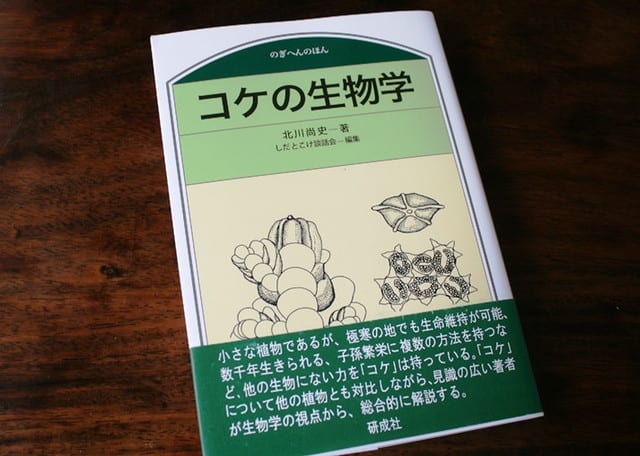

新しいコケの本『コケの生物学』をやっと手に取れた幸せ

▲『コケの生物学』(発行:研成社 1,600円+税)

表紙絵のコケは「Cheilolejeunea kitagawae」。苔類クサリゴケ科シゲリゴケ属の仲間。北川博士にちなんだ学名がついている

2月はとんで3月。しばらくぶりの更新である。

ようやっとインターネットの世界に戻ってきました。

更新のない間も、ちょこちょことこちらをのぞいてくださった

奇特な方がいたようで、ありがたいやら申し訳ないやらでした。

また、1月・2月は「苔暦はまだありますか?」というお問い合わせも

何件かいただきましたが、完売御礼につき、ご期待に沿えず申し訳ない限りです。

※一応、お問い合わせいただいたすべての方に返信は出しているのですが、時々メールが届かないみたいで。

あらためてこちらにてお詫びいたします。また晩秋に2018年版カレンダーのお知らせをすると思います。

さて、前回のブログにも書いた通り、年末から私史上最高のフルスロットルで執筆を続けてきたコケ図鑑の原稿が、

先日ようやく印刷所に入り、あとはもう一度校正紙をチェックしたら完成というところまできている。

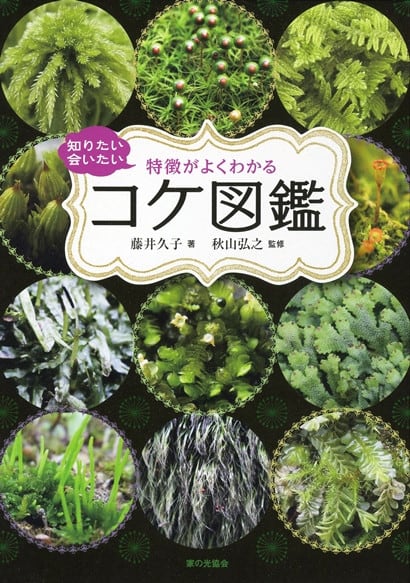

▲本のタイトルは『知りたい 会いたい 特徴がよくわかるコケ図鑑』(著:藤井久子、監修:秋山弘之、発行:家の光協会)。

図鑑ページのほかにも、グラビアページあり、コラムありのもりだくさんな内容で、182種のコケの情報が載っています

ちなみにどれくらいフルスロットルだったかを例えるなら

「すでに3浪してもう後がない受験生」くらいの必死さはあったのではなかろうか。

(それもこれももとはといえば、すべて私の遅筆が悪いのだが…)。

さらにどうでもよい話だが、なぜそのような例えになるかもついでなので言うと、

家族が家にいる週末は、いつも近所のカフェに通って仕事をしていたのだが、

年末から2月頃といえば、ちょうど巷は受験シーズン。

カフェに参考書を持ち込んで最後の追い込みに必死な学生さんたちに混じって(そして時には席取り合戦にも巻き込まれて)、

猛執筆に励んだのが、「今回の本の制作で思い出深かった出来事」のベスト5には確実に入るからである。

いやはや、巷の受験生の皆さんたちもひとまずお疲れさまでした。

あ、この本についてはまたあらためてお知らせします。4月中旬に発行予定です。

さて、近況報告がつい長くなって話が横道にそれたが、

今日書きたかったことはタイトル通り。

1月に発行された新しいコケの本『コケの生物学』を

皆さまはすでにお手に取られただろうか。

著者は、苔類(たいるい)を専門に長年研究をされてきた北川尚史博士。

残念なことに去年の1月に満80歳でご逝去され、すでに故人である。

しかし、北川博士の教え子の方々(現役のコケの研究者&アマチュアの皆さん)が、

博士が雑誌『植物の自然誌 プランタ』(研成社発行)で6年間続けていた連載の内容が

終了からすでに20年以上が経っているにもかかわらず少しも古びたところがなく、

「このまま埋もれさせてしまうにはあまりにも惜しい!」ということで、

必要な部分に最小限の手を加えられ、このたびの書籍化が実現した。

残念ながら私は一度も北川博士にお会いしたことがないのだが、

お弟子の皆さんが博士について語られる時、

どの方も饒舌になるのを前々から印象深く思っていた。

北川博士のこととなると、いくら時間があっても足りないというくらい、

皆さんそれぞれに濃いエピソードがあるらしい。

鋭い観察眼を持った、とてもお話の上手な博士だったようだ。

発行後しばらくはアマゾンでも「売り切れ」状態になったため手に入れられず、

ようやく注文できても、なんせここ数か月は先に書いたような状態だったので、

アマゾンから届いた箱を開ける隙が一瞬たりともなく・・・。

注文から1か月以上たってようやく昨日、箱から開けて手に取ることができた。

ぱらぱらとページをめくってみたが、必ず前から順に読むべきものではなく、

気になるテーマから読めばよいような構成になっているのもありがたい。

正直、まったくのコケ初心者には専門用語も多くてちょっと難しい内容かもしれないが、

コケが誕生した歴史や、コケの生活史、コケのからだの特性のことなど、どのテーマも大変深く掘り下げられていて、

このような本が一般書として世に出回る機会はそうそうないのではないだろうか。

入門書を数冊読んだのちに、よりいっそうコケに興味が出てきたという人はぜひ持っておくべき1冊だと思う。

さぁ、私もこれから日々の楽しみとして毎日少しずつ読み進めていこう。

きっと読み終わる頃には北川博士に会ってみたかったという思いがさらに強くなりそうだ。

▲そしてもう1冊、読むのを楽しみにしていたのがこちら『シャボテン幻想』(著:龍胆寺 雄)。

巻末の「解説」を書いておられるのが蟲文庫の田中美穂さんなのだ

-----【おまけ】-----------------------------------------

先日、歩いていて、思わずスマホで撮ってしまった。

巷はもうコケの春到来!

サクラの花見の前に、苔見に行かねば!!

▲最近の近所の道端。小石や枯葉に紛れながらも、明らかに色鮮やかな何かが!

▲胞子体を伸ばしコケの春が到来中。ノミハニワゴケかコメバキヌゴケあたりかな?!(めっちゃピンボケですみません…)

【お知らせ】4/15 (土)「はじめてのコケ観察会」@東京 ←※定員に達したため現在キャンセル待ちとなります(2017.3.24)

先週から、制作中のコケ図鑑の作業が一段落ついて、生活サイクルもだいぶ普段通りに戻ってきた。

かなり遅ればせではあるが、今期楽しみにしていたドラマ『カルテット』を昨夜から見始める。

評判通り、期待以上の面白さ。前期の同枠『逃げるは恥だが役に立つ』とはまた違った意味のドキドキハラハラな展開で、早く続きが見たい。

どうでもいい余談だが、じつはワタクシ、コケも好きだがかなりのテレビ好きでもあり、毎期のドラマの初回は一通りチェックしている。

ちなみに来季は『孤独のグルメ Season6』がある(4/7(金)放送スタートだそうだ)というので、いまから非常にわくわくしている。

さて、ここからが今日の本題。

昨年に引き続き、今年も東京都葛飾区の水元かわせみの里(通称:水元公園。かなり広大な公園です)からお声がかかりまして、

こちらの一角で「はじめてのコケ観察会」という、その名の通り超初心者向けの座学と観察会をさせていただくこととなりました。

一昨日から参加申し込みが始まったので、ご興味のある方はぜひお申し込みの上、足をお運びくださいませ。

お一人参加も大歓迎。春のコケを一緒に楽しみましょう。

注)申込先は水元かわせみの里(電話03-3627-5201)になります。このブログでは受け付けていません。

「自然学習講座 はじめてのコケ観察会」 ←※定員に達したため現在キャンセル待ちとなります(2017.3.24時点)

道路の脇道など身近な場所で見られるコケの生態について解説します。

◇場所:水元かわせみの里(水元公園)

◇日時:4月15日(土)午前10時~正午(雨天決行)

◇定員:小学5年生以上の方、20人

◇講師:藤井久子

◇持ち物:ルーペ、図鑑、カメラ(いずれもお持ちの方)

◇申し込み方法:3月17日(金)午前9時から電話で(先着順)。水元かわせみの里(水元公園8‐3)電話03(3627)5201 公園課

※月曜日は(祝日の場合はその直後の平日)休館日で繋がりません。

こちらの葛飾区のサイトでも案内しています。→ ☆

※定員30人とありますが「定員20人」で行います。また対象者も小学5年生以上ならOKです

(それよりやや低年齢でもコケに興味のある方ならOK!)。

------------------------------

●おまけ

▲『知りたい 会いたい 特徴がよくわかるコケ図鑑』の色校

今回の本は図鑑ページで182種のコケを紹介しているほか、初心者がコケを見分けるための方法や、

グラビアページ、コラムページなどもあり、手前味噌ですが、なかなかの充実ぶりです。

4月中旬に発売予定、税込1,944円。アマゾンなどではすでに予約も始まっている模様(ドキドキ…)。

どうぞよろしくお願いします。m(__)m

【お知らせ】いよいよ発行間近とか。『知りたい 会いたい 特徴がよくわかるコケ図鑑』について&春の赤目四十八滝

▲タマゴケ。赤目四十八滝にて(2017.3月下旬)

またも更新が滞ってしまった。

早春~春にかけての時季にこのブログの更新がないというのは、

たいがいコケを見に出かけているか、風邪を引いているかのどちらかなのだが、

今回はその両方なのであった。

コケを見に行っては風邪を引き、

ちょっとよくなったと思ってまた出かけると

風邪がぶり返すを繰り返していた。

しかも家族全員が患っていたので、風邪をひきつつも家族の世話もせねばならず、

余計に体力を消耗して治りにくかったのかもしれない。

長引く風邪前線は先月下旬からいまだわが家に停滞しており、

いまのところ私の喉と鼻の調子はいつもの6割程度。

味と匂いがよくわからないからか、気付いたら、

ここぞの執筆のためにとっておいたチョコレートを

無駄をむさぼってしまい昨日は激しく後悔した。

こういう時は特売のアーモンドチョコにしておかねば。

だいぶ気候も暖かくなってはきましたが、どうぞ皆様もお身体にはお気をつけください。

さて先日、幼なじみからLINEで「アマゾンで新しいコケの本の表紙、見たよ~」との連絡があり、驚いた。

慌ててパソコンを開いたところ、確かに出ている。

画面左側には本の表紙が、そして画面右側には「ただいま予約受付中です。」とばばんと出ている。

なんと。いつのまに!

ここ最近、そんな具合でコケ観察と風邪治療に全精神が向いていたためすっかり油断していたが、

時は、いよいよ新しいコケの本の発行目前を迎えていたのであった。

いやはや、風邪を引いている場合ではなかった。

というわけで、アマゾンでも表紙画像は見られるのだが、

せっかくなのでこのブログでも紹介させていただきたい。

今回の本は、こんなお顔をしております。

▲『知りたい 会いたい 特徴がよくわかるコケ図鑑』(発行元:家の光協会 著者:藤井久子 監修:秋山弘之)

「初心者~中級者がルーペでわかる、楽しめるコケを紹介する図鑑」というのが今回の本のコンセプトなので、

デザイナーのNさんが、「ルーペでのぞく、ちょっと不思議なコケの世界」というイメージで、このデザインに仕上げてくださった。

黒色がベースなのでコケたちがキリリと際立ち、

書店でもちょっと目立つのではないかと期待している。

発行日は4月15日前後になるようだ。

また本の詳しい内容については、これからじわじわと紹介していきたいと思うが、

どうぞご興味のある方は、お手に取っていただければ嬉しいです。

なお、担当編集者Eさんの直近の情報によると、

すでにAmazonでの予約がなかなか好調とのこと。

どなたが予約してくださっているのかは存じませんが、

お一人お一人にお礼を言ってまわりたいくらい感謝しております。

ありがとうございます。

----------------------------------------------------------------------

●おまけ

3月下旬、風邪引き前に行ってきたのが赤目四十八滝(三重県)。

毎年早春~春にここを訪れるのが、4、5年前から恒例行事となっている。

今回も期待どおりイキイキとした春のコケたちにたくさん出会えた。

とくに今回はこの時季に胞子体をよく伸ばす苔類を中心に見て回った。

▲クモノスゴケがいっせいに胞子体を伸ばし始めている。

群落の真ん中にはちょこっと間借りしたコマチゴケも。こちらも胞子体がちょっとだけ伸びている

▲この時季がまさに見頃のジャゴケ。キノコの山がにょきにょき

▲シダレヤスデゴケ(おそらく)。毎回通っている道なのに、今回初めて彼らの存在に気付いた

▲滝のしぶきがかかりそうな場所の木の葉の上に生えるカビゴケ。パッと見は本当にカビのようだが・・・

▲ルーペで見てみると、細い茎にてんてんと葉がついて、ちゃんと植物らしい姿をしているのがわかる

▲ナガサキツノゴケもちょうどツノ(蒴)を伸ばしていた。ツノゴケ類は、日本に知られるコケ約1700種中、

たった17種しかいないため、出会えるとそれだけで得した気分になってしまう

ちなみに、じつはこの日、偶然にも今回の本の監修をしてくださった秋山弘之さんと現地でバッタリお会いし、

久々にお顔を見て(制作中はメールのやり取りばかりだったので)、ひとまずのお礼が言えたのもとても嬉しい出来事だった。

【お知らせ】4/23(日) コケのお話会&ミニ観察会 「もっと知りたい コケの魅力」@陽春園植物場(兵庫県宝塚市)

いよいよ本の出版が今週に迫り(アマゾンではどうやら今日からの模様)、日ごとに緊張感が増してきている今日この頃。

自分のことはいまだによくわからないが、どうも私は元来、何か動いていないと気持ちが落ち着かない性分なのらしい。

日々増してくる緊張感と比例するがごとく「あと著者ができる仕事といえば、宣伝活動のみ!それに邁進すべし!」という意気込みも静かにじわじわと。

監修者の秋山弘之さん(兵庫県立人と自然の博物館)をはじめ、

たくさんのコケ仲間、コケの有識者の方々のご協力があってこそできあがった今回のコケ図鑑。

コケに興味がある人にはきっとお役に立つ本だとかたく信じているので、

これからは、広くこの本の存在を知っていただけるよう、行けるところならどこへでも、本を持参して回り、

宣伝活動に勤しみたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

そしてありがたいことに早速、そのような機会に恵まれたので、今日はそのお知らせをば。

今度は関西でコケのお話会&ミニ観察会をさせていただけることになりました。

---------------------------------------------------------------------------------

コケのお話会&ミニ観察会 「もっと知りたい コケの魅力」 (仮題)

●日時:4月23日(日)午後2時~3時(午後1時より整理券配布)

●場所:陽春園植物場(兵庫県宝塚市)

※阪急電鉄宝塚線「山本」駅下車、西へ徒歩約7分。※お車でのお越しもOK。駐車場完備

●講師:藤井久子

●定員:20~30人(コケを見るにはという一応の人数です。会場は大きいので、それ以上でも受け付け可)

●参加費:無料

●持ち物:不要(ルーペや霧吹きがある方は持参)

●申し込み:不要(当日直接、陽春園へお越しください)

▲陽春園の外観。歩いて、または車でこられた際、この看板が目印です

▲陽春園の入口

園芸店でこのような会をさせてもらうのは初めてで、おそらくメインで集まるであろう園芸好きの方々にどのような話をすればと

お話をいただいた時はちょっと戸惑ったのだが、店主の野里さんいわく、園芸面から見たコケの話ではなく、

道端や山道で出会うコケの見方・楽しみ方を話してほしいとのことだったので、そのような話を初心者向けにさせていただこうと思っています。

でも座学だけだと個人的に面白くないので、野里さんにお願いしてせっかくの機会だし園芸店で見られるコケを見て回りたいと。

なので、座学の後に少しフィールドワークの時間も設けてもらいました(参加は希望者のみ)。

簡易ルーペを持っていくので、普段は人目が気になってなかなかできない園芸店の鉢植えに生えているコケを、

大手を振ってじっくりと皆さんと見て回れたらと思っています。

ちなみに先月末、下見に伺ったところ、このような春爛漫のコケたちがあちこちに。

最後のゼニゴケはとくに春とは関係ない風貌だが、むしられてもむしられても生えてくることで、

園芸関係者には「庭にはびこる邪魔者」としておなじみのコケ。

しかしここでも店員さんの目の届かぬ場所を見つけて、ちゃっかり陣取っていてさすがだなと。

そんなわけで、ご興味のある方はぜひお越しくださいませ。

当日を楽しみに、お待ちしております。

ちなみに。陽春園さんがある兵庫県宝塚市山本地区は、古くから植木の一大産地として知られ、

界隈は植物を生産している圃場や園芸・造園関係のお店がとても多いエリア。

そして陽春園さんはその中でも大きな敷地を有する園芸店で、店の中を見て回るだけでもとても楽しい。

幅広い植物や園芸グッズを取り扱っていて、さらにはゆったりくつろげるカフェまであり、

「こんなお店が近所にあれば…」と思わずうっとりしてしまいました。

そんなお店の様子も、最後にちょっとご紹介。

▲とにかく広い。屋外にも屋内にも、大きいものから小さいものまで種々の植物が並ぶ

▲カフェ。飲み物のみならずワッフルなどのメニューも充実

▲盆栽各種。コケ好きとしては見逃せないコーナーである

▲いま人気の苔テラリウムコーナーも

▲コケやシダの鉢、パック売りなど

▲この時季ならではの胞子体つきタマゴケも

コケについても「こんなに置いてるんだ!」と驚くほど取り揃えられておられるので、

ぜひお話会と一緒に、お気に入りのコケや鉢植えを見つけにお越しいただけたらと思う。

あ、あと私についてはもちろん「特徴がよくわかるコケ図鑑」も持って行きます!

【コケ情報】GW5月3~5日「KOBEコケ展2017」開催&5月はコケのイベントがたくさん!

早春にしばらくコケを楽しんだ後、まもなくサクラの開花が始まって、

「今年は何だかんだで花見が長く楽しめたなぁ」なんて思っているうちに、もうGWである。

今年のGWは昨日の祝日からスタートして最大9連休になるそうですが、皆さま、もうご予定はお決まりですか?

ブログでの告知が大変遅くなってしまいましたが、昨年の好評を受け、

今年も神戸市立森林植物園にて「KOBEコケ展 2017」が開催されます。

今年の会期は5月3日(水)~5日(金)の3日間(すべて祝日)です。

会期中は、コケセミナー、コケ観察会、コケ撮影の入門講座、

蘚類・苔類のストラップが作れるセミナー、テラリウムワークショップなど、

イベント盛りだくさんで、毎日通っていただいても楽しめること請け合いです。

もちろん展示も充実していますし、コケの愛好会「岡山コケの会」の関西支部のコケに詳しい会員たちも会場に常駐していますので、

普段はなかなかできない「ちょっと聞いて!」なコケの話やコケについての質問などにも可能な限りお答えできると思います。

そしてお帰りの際には「コケの顔出しパネル」(岡モス関西Hさん作の愉快な傑作!)がありますので、ぜひ記念撮影をして帰ってくださいね。

なお、各種イベントには申し込みが必要です。

ご興味がある方はお早めにどうぞ(なかにはもう定員間近なものも~!)。

神戸市立森林植物園のホームページの画面をスクロールして下部にある「イベントに申込む」をクリックすると、

各種イベントの申込フォームが出ます。またお電話での申し込みも可能です。

※神戸市立森林植物園HP「イベント情報」→ ☆

TEL:078-591-0253

ちなみに。5月5日10:00~のコケセミナー「コケの世界を撮ろう -コケを理解するための写真入門-」で

講師を勤められる左木山祝一さんは、素晴らしいコケの写真を撮られることで、コアなコケ好きの間でいま話題のお方。

じつは『知りたい 会いたい 特徴がよくわかるコケ図鑑』に出てくる写真も何枚もご協力をいただき、大変お世話になりました。

そのすばらしいコケ写真については、ここでいろいろと語るよりも、

まず左木山さんのブログ「そよ風のなかで Part2」をご覧いただければ一目瞭然。

「いったいどうやって撮ったの?」とききたくなってしまう写真が満載です。

虫や草花にも大変お詳しく、物腰柔らかでお話も面白い左木山さん。

今回のようにコケがテーマのお話を聴けるチャンスはなかなかないと思うので、

ご都合がつく方はぜひぜひ。私のイチオシです。

--------------------------------------------

さてさて、この春は他にもイベントにアツいコケまわりのようです。

5月は「KOBEコケ展」以外にも各地でコケに関するイベントがあります。

いずれもフィールドワークを含めたイベントのようで、興奮します(笑)。

私のわかる範囲でですが、ご紹介しておきます。

●5月7日(日) <奈良県>

「吉野川紀の川しらべ隊『吉野山のコケをしらべよう』」

~吉野駅から七曲りの坂を歩きながら、里山のコケを調べます~

・日時:5月7日(日)13時30分~16時30分

・集合&解散:近鉄吉野駅前

・定員:20名

・対象:小学生~

・参加費:500円(無料)/川上小中学校在校生無料

・講師:道盛正樹(NPO法人大阪自然史センター)

・問い合わせ・申込み:森と水の源流館 TEL:0746-52-0888

※森と水の源流館HP→ ☆

●5月14日(日) <石川県>

「第1回 苔ゼミ(Moss Seminar) in 苔の里」

・日時:5月14日(日)10時~12時

・場所:苔の里(石川県小松市日用町)

・定員: 30名限定

・対象:中学生以上

・参加費:2,000円(苔の里入園料含む)

・持ち物:ルーペをお持ちの方は持参

・服装:植物観察に適した服装(苔を傷めるような凹凸の激しい履物はご遠慮下さい)

・講師:大石善隆(福井県立大学学術教養センター講師、『苔三昧 もこもこウルウル寺めぐり』著者)

・申込み:hiyou.koke(at)gmail.com へ。※(at) は @ に置き換える

※詳細は叡智の杜HP→ ☆

☆5月28日(日) <長野県>

「苔の森開き」

・日時:5月28日(日)9時30分~12時

・場所:白駒の池 有料駐車場前(白駒の池 入口)

・定員:50名

・参加費:無料

・持ち物・服装:雨具、できれば長靴、デジカメ、虫眼鏡、あればルーペ、筆記用具、

服装は標高2100mの山岳地帯ですので、寒さ対策が必要

・申込み:北八ヶ岳苔の会の「青苔荘」に電話で申し込み TEL:090-1423-2725

※詳細は北八ヶ岳苔の会HP→ ☆

--------------------------

●おまけ

先日、地元の本屋さんで『特徴がよくわかるコケ図鑑』が書棚に並んでいるのを初めて見て、じわっと感動。

棚の右横と下を占めるキノコ関係の本に比べたら数はまだまだだけど、

それでも10年前に比べたら、初心者向けのコケの本はだいぶ増えたと思う。